Detail

Detail

Detail

GIULIO ARISTIDE SARTORIO ROME, 1860 -1932

Altre immagini

Provenienza

Marga Sartorio collection, Rome; Private collection, Rome

Mostre

Sala del Lazio, Esposizione Internazionale del Sempione, Milano, 1906;

Crociera Regia Nave Italia 1924; G. A. Sartorio, Galleria del Levante, Milano, 1974;

Un fregio di Giulio Aristide Sartorio, Roma, Galleria dell’Emporio Floreale, 1974;

Giulio Aristide Sartorio. Figura e decorazione, Roma, Palazzo Montecitorio, Sala della Regina, 1989.

Bibliografia

Esposizione di Milano 1906, Mostra Nazionale di Belle Arti, illustrated catalogue, Milan p. 39;

Dalla caduta di Roma imperiale alle conquiste ultime della scienza. Fregio decorativo di G. A. Sartorio, Danesi editore, Rome 1906, pp. 107 – 114;

Ugo Fleres, Ciò che Roma manda a Milano, in Milano e l’Esposizione Internazionale del Sempione 1906, Cronaca illustrata dell’esposizione compilata a cura di E. A. Marescotti e Ed. Ximenes, Fratelli Treves editori, Milan 1906, p. 130;

La decorazione della sala del Lazio, in ibidem, pp. 183-186;

Note di cronaca. La principessa Letizia visita l’Esposizione, in ibidem, p. 218;

I premiati all’Esposizione di Belle Arti, in ibidem, p. 352;

Raffaello Barbiera, Rivista delle Belle arti, in ibidem, p. 572;

Raffaello Barbiera, Le belle arti all’esposizione internazionale di Milano, in “L’illustrazione italiana” , Milan 28 April 1906, pp. 374 – 375;

Ugo Ojetti, L’arte all’esposizione di Milano. Note e impressioni, Fratelli Treves editori, Milan 1906, p. 46;

A. Milani, Note critiche sull’Esposizione Internazionale d’arte di Venezia. Le pitture di Sartorio e una pregiudiziale, in “Natura e Arte”, vol. XVI , Milan 15 June 1907, pp. 12,13,17;

M. de Benedetti, Giulio Aristide Sartorio Pittore, in “Nuova antologia”, a. XXXVII, vol. CXXVIII, Rome 16 April 1907, p. 593 – 600;

Luigi Serra, La campagna romana nelle tempere e nei pastelli di Giulio Aristide Sartorio, in “Emporium”, vol XVII, n. 160, Bergamo 1908, pp. 281 – 296;

Vittorio Pica, Il nuovo palazzo del parlamento italiano, in “L’illustrazione italiana, Milan 22 November 1908, pp. 490 – 494;

Luigi Serra, Il fregio di G. A. Sartorio per la nuova aula del Parlamento, in “Emporium”, Vol. XXIX, n. 169, Bergamo 1909, pp. 281 – 296;

I saloni d’onore della regia nave Italia: crociera nell’America latina, Stabilimento Grafico Reggiani, Milan 1924;

Mostra delle pitture di Giulio Aristide Sartorio nella regia Galleria Borghese, Rome 9 March-24 April 1933, Reale Accademia d’Italia, Rome1933, p. 54;

Pasqualina Spadini, Un fregio di Giulio Aristide Sartorio, Galleria dell’Emporio Floreale, Rome 1974;

Giulio Aristide Sartorio, 1860-1932, catalogue of the exhibition by Fortunato Bellonzi, Rome, Palazzo Carpegna 13 May-20 June, De Luca editore, Rome 1980;

Anna Maria Damigella, Il Fregio di Aristide Sartorio, in L’aula di Montecitorio, Basile, Sartorio, Calandra, Franco Maria Ricci editore, Milano 1986, p. 29;

Anna Maria Damigella, Sartorio e la pittura decorativa simbolica, in Giulio Aristide Sartorio. Figura e decorazione, exhibition curated by Bruno Mantura e Anna Maria Damigella, Rome Palazzo Montecitorio, sala della Regina 2 February – 11 March 1989, Franco Maria Ricci editore, Milan 1989, pp. 62 – 65;

Gioacchino Barbera, Anna Maria Damigella, I bozzetti di Sartorio per il duomo di Messina, Sellerio editore, Palermo 1989, p. 43;

Pasqualina Spadini, La Sirena e l’Arpiola, in Giulio Aristide Sartorio (1860 – 1932). Fra Simbolismo e Liberty, exhibition curated by Pasqualina Spadini e Lela Djokic with an introduction by Bruno Mantura, Galleria Campo de’ Fiori, Rome, aprile 1995, p. 29;

Teresa Sacchi Lodispoto, Sartorio cantore della Storia d’Italia, in Sartorio 1924. Crociera della regia nave Italia nell’America Latina, catalogue of the exibition curated by Bruno Mantura, Rome Istituto Latino Americano 9 December 1999 – 5 Februry 2000, De Luca editore, Rome 1999, pp 56 – 62;

Giulio Aristide Sartorio (1860-1932). Nuovi Contributi. Anni difficili, catalogue of the exhibition curated by Pasqualina Spadini e Lela Djokic, Nuova Galleria Campo de’ Fiori, Rome April 1999, p. 10;

Giulio Aristide Sartorio: il realismo plastico tra sentimento ed intelletto, Orvieto Palazzo Coelli, 8 May-18 July 2005, exhibition curated by Pier Andrea De Rosa and Paolo Emilio Trastulli, Arte cultura sviluppo, Orvieto 2005;

Maria Paola Maino, La vita avventurosa di un’opera, in Giulio Aristide Sartorio (1860 – 1932), catalogue of the exhibition curated by Renato Miracco, Rome Chiostro del Bramante 24 March -11 June 2006, Maschietto, Mandragora editore, Florence 2006, pp. 97 – 103;

Renato Miracco, Giulio Aristide Sartorio e “la veste vivente della divinità”, in Il fregio di Giulio Aristide Sartorio, ed. by Renato Miracco, Leonardo international editore, Milano 2007, p. 32;

Marina Miraglia, Sartorio, la fotografia e il fregio al parlamento, in ibidem, pp.79 – 90, in part. p. 90.

Giulio Aristide SARTORIO

(Rome 1860 –1932)

G.A. Sartorio nel suo studio di via Fausta, 1910 c., Archivio Sartorio

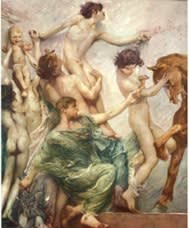

I pannelli presentati in quest’occasione costituiscono un importante ritrovamento di parti di un grande fregio decorativo realizzato da Giulio Aristide Sartorio in occasione dell’Esposizione Internazionale del Sempione nel 1906 (1). Fregio destinato ad ornare la Sala del Lazio, nella quale erano esposte le tele di Giulio Aristide Sartorio, Camillo Innocenti, Umberto Coromaldi, Arturo Noci, Vitalini, Enrico Lionne, Antonio Discovolo, Pietro Mengarini, Antonio Mancini, Norberto Pazzini e Paolo Ferretti. Il fregio, dipinto “en grisaille” ad olio su tela, era composto da una teoria di pannelli, con i quali l’artista intendeva illustrare “l’energia dell’Italia nella Storia, tramite dell’idea classica al mondo moderno” (2) ed era disegnato “per associazione spirituale … come il bassorilievo del massimo tempio di Athena” (3).

In linea con ciò che si voleva celebrare con l’Esposizione, ovvero la grande impresa moderna del traforo del Sempione, il tema svolto nel fregio doveva essere quello dell’apoteosi delle conquiste dell’uomo. Per esemplificarle l’artista ne aveva identificato i momenti cruciali, tra i quali il posto centrale era occupato dal Rinascimento in quanto età della riscoperta di valori umani e civili (4). Nel catalogo della mostra Sartorio introduceva al significato delle sue figurazioni simboliche, svolte in una lunga fascia nella parte superiore dell’ampia sala, iniziando con l’esplicare il periodo che andava Dalla caduta di Roma imperiale e l’invasione barbarica al Rinascimento, proseguivano con Dalle grandi scoperte traverso le tristi età, al risorgere vivo della Stirpe e Dalla favola di Pegaseo, a la nuova conquista delle arti liberali e concludevano con Dal mito delle forse brute domate, alle conquiste ultime della scienza (5).

Alla grande decorazione veniva dato ampio spazio sulla stampa, era riprodotta sulle maggiori riviste dell’epoca; Sartorio era ricordato come l’autore della “vaga decorazione della Sala del Lazio” (6) e presentato alla Principessa Letizia in visita all’Esposizione (7). Nella stessa occasione si aggiudicava il premio di 5000 lire per una delle opere esposte, il Monte Circeo, la grande tela con una scena della campagna romana (8).

Sin dai primi anni del Novecento, rientrato a Roma da Weimar (9), Sartorio aveva dimostrato una spiccata tendenza ad esprimersi nelle grandi dimensioni. Prima di dipingere quello per l’esposizione del Sempione si era cimentato, nell’ordine, nelle decorazioni parietali della Sala del Lazio per la Biennale di Venezia del 1903 (10), dipinte con il motivo neorinascimentale di una sequenza di fanciulli nudi con festoni di alloro; nel decoro per il padiglione italiano progettato da Sommaruga nell’esposizione di Saint Louis del 1904 (11) e per quello della Casa del popolo di Roma nel 1906, per il quale l’artista rimaneggiava in parte il fregio con la sequenza di putti del 1903 (12). L’usanza di rimaneggiare, in parte o per intero, opere precedenti è più volte documentata nella storia dell’artista e la stessa cosa è accaduta anche al presente fregio, che è stato riadattato nel 1923, in occasione della Crociera della Regia Nave Italia, quando Sartorio, con la carica di Commissario per le arti e il compito di diffondere la conoscenza dell’arte italiana, compie in otto mesi il periplo dell’America latina (13). Il fatto che l’artista abbia ritenuto di utilizzare in quella prestigiosa occasione nuovamente un’opera creata quasi vent’anni prima, nel 1906, è la conferma della sua ritenuta attualità stilistica.

Infatti rispetto alle imprese decorative precedenti Dalla caduta di Roma imperiale alle conquiste ultime della scienza, aveva retto la prova del tempo perché segnava un punto di svolta dell’artista, che in quest’occasione affrontava lo svolgimento di un tema più complesso e articolato.

Scrive acutamente Anna Maria Damigella che il “fregio dipinto a monocromo per la Sala del Lazio… è la prima opera in cui Sartorio propone programmaticamente una possibile via per la decorazione moderna ” (14). Infatti il pittore disponeva lungo l’ampia fascia decorativa uomini, donne e animali in posizioni plastiche, in un modo che anticipava i suoi futuri impegni nella decorazione e preludeva sia allo stile del Il Poema della vita umana – i quattro teleri di sette metri e alti cinque, con le allegorie de La Luce, Le Tenebre, L’Amore e La Morte, dipinti l’anno successivo per la Biennale Veneziana del 1907 – sia allo sviluppo di figurazioni simboliche e motivi decorativi sui quali tornerà qualche anno più tardi nella sua opera massima, l’immenso fregio di Montecitorio (1908 – 1912) (15).

Dalla caduta di Roma imperiale alle conquiste ultime della scienza è ricordato da Ugo Ojetti in un lungo excursus sugli artisti della Sala del Lazio, con parole che lasciano trapelare il proprio apprezzamento più per la capacità tecnica del pittore che per l’elaborazione dei suoi complessi significati, e scrive: “Giulio Aristide Sartorio ha coronato la bella sala che prende nome da lui, con un fregio dipinto a grisaille, il quale, a parte i simboli apocalittici spiegati dall’autore con molte iniziali maiuscole in due pagine del catalogo (il Sartorio è anche romanziere), è di grande effetto decorativo per la sapiente distribuzione degli alti e dei bassi rilievi …” (16).

Nonostante il fatto che i significati elaborati dall’artista siano stati, alle volte, ritenuti troppo oscuri, il fregio riscuoteva interesse ancora anni dopo la fine dell’esposizione del Sempione, tanto che Luigi Serra, nel 1908, lo ricordava quale una delle più riuscite imprese decorative di Sartorio, e scriveva: “…la mostra attuale rappresenta l’espressione compiuta dell’attività plastica del Sartorio e non perché a lui mancherebbe e forza e volontà di allargare e perfezionare ancor di più questa mirabile forma vitale del suo spirito, si bene per l’attrazione che sul suo spirito esercita una manifestazione artistica più complessa. Il Sartorio è ora attirato dalle grandi composizioni decorative, di cui saggi magnifici sono i due fregi di Milano (1906) e di Venezia (1907) che gli serviranno come preparazione al fregio per la sala del Parlamento. Con questi lavori – che per la larghezza e la profondità della concezione e per la scienza dell’esecuzione sobriamente manifestata, segnano un momento nuovo e stupendo nel tormentoso svolgimento dell’arte italiana contemporanea – il Sartorio si è messo a capo del movimento pittorico italiano. E poiché egli è nel pieno vigore delle forze, non è vano sperare che la sua arte molte altre affermazioni solenni troverà ad affermare un nuovo rinascimento dell’arte nostra” (17). Sono parole che inserivano degnamente l’opera nel percorso del pittore, tanto che, ancora nel 1933, veniva ricordata nel catalogo della Mostra tenuta nella Galleria Borghese (18), nel quale si faceva anche cenno al “Preraffaellismo” di Sartorio, manifestato sin dalle decorazioni svolte per Gabriele d’Annunzio, quando “con immaginazione elegante, mano felice e prontezza singolare” (19), aveva realizzato in “stile bizantino” le quattro tavole per l’Isaotta Guttadauro. Un interesse che nel 1893 lo aveva condotto in Inghilterra, proprio per studiare i Preraffaelliti, oltre che per vedere dal vero, al British Museum di Londra, i magnifici Marmi Elgin del Partenone.

Per il Fregio decorativo della Sala del Lazio, più che al mondo anglosassone bisognava guardare al periodo della formazione dell’artista: romano, figlio di artisti, egli aveva sicuramente avuto occasione di apprezzare Le Stanze di Raffaello in Vaticano (forse, in particolare, la parte sottostante al Parnaso (1510 – 11) dipinta “en grisaille“ nella Stanza della Segnatura), e guardare verso quella pittura fervida e ricca. Ciò è avvalorato da La favola di Sansonetto Santapupa, una novella scritta da Sartorio e pubblicata tra il 1926 e il 1929 nella quale si narrano le vicende del figlio di uno scultore. Ricca di spunti autobiografici nella novella il giovane artista Sansonetto/Sartorio riferisce il proprio sgomento e il profondo turbamento interiore suscitato dalle decorazioni delle stanze vaticane: “….Sansonetto usciva dal Vaticano trasognato; lo spettacolo del Rinascimento gli pareva lo spettacolo della vita e si riconosceva in diritto, lui fanciullo di situarsi a lato della Rinascenza nell’istesso modo che Perugino Raffaello e Bramante si erano introdotti fra i personaggi dell’Attica….” (20).

Nasce direttamente da lì – nel cuore di Roma – la predisposizione di Sartorio a lavorare nella grande decorazione che gli consentirà di diventare un artista di fama internazionale. Se il voler creare un oggetto prezioso ed esclusivo al “servizio” dell’ambiente, da una parte non può che portare a un atteggiamento collocabile nell’ambito variegato delle Art &Craft inglesi, (senza dubbio conosciute a fondo), d’altra parte rende perfettamente spiegabili anche le affinità con le istanze dei Preraffaelliti, in particolare con quelle di Dante Gabriele Rossetti, del quale egli era stato ammiratore tanto da scriverne in più occasioni (21), che si ravvisano frequentemente, ad esempio, nelle fattezze delle sue fanciulle, in particolare con quelle della Madonna annunciante (22).

Note

- Nel ripercorrere le vicende di queste opere nell’arco di più di un secolo va riconosciuto il fondamentale contributo di Maria Paola Maino, alla quale si deve la loro prima riscoperta nel 1974, e delle pionieristiche ricerche di Pasqualina Spadini, alla quale dedico queste righe.

- Dalla caduta di Roma imperiale alle conquiste ultime della scienza. Fregio decorativo di G. A. Sartorio, Danesi editore, Roma 1906, p. 107

- ibidem

- Anna Maria Damigella, Sartorio e la pittura decorativa simbolica, in Giulio Aristide Sartorio. Figura e decorazione, mostra a cura di Bruno Mantura e Anna Maria Damigella, Roma Palazzo Montecitorio, sala della Regina 2 febbraio – 11 marzo 1989, Franco Maria Ricci editore, Milano 1989, p. 63

- cfr: Giulio Aristide Sartorio, Descrizione del Fregio Decorativo per la Sala del lazio, nel presente catalogo pp. 30-31

- Raffaello Barbiera, Rivista delle Belle arti, in Milano e l’esposizione Internazionale del Sempione 1906, cronaca illustrata dell’Esposizione, compilata a cura di E.A. Marescotti e Ed. Ximenes, Milano Fratelli Treves editori, 1906, 572

- Note di cronaca. La principessa Letizia visita l’Esposizione, in ibidem, p. 218

- I premiati all’Esposizione di Belle Arti, in ibidem, p. 352

- Sartorio è a Weimar tra il 1896 e il 1899 in qualità di insegnante presso la Scuola di Belle Arti del Granduca di Sassonia (cfr.: Pasqualina Spadini, La Sirena e l’arpiola, in Giulio Aristide Sartorio, catalogo della mostra, a cura di Pasqualina Spadini e Lela Djokic, Nuova Galleria Campo de ‘Fiori, Roma aprile 1999, p. 15)

- “… La sala, che è una delle più vaste e credo anche delle più alte dell’esposizione di Venezia, ha tutt’intorno nella parte superiore, fra due sottili cornici d’oro, un largo fregio a chiaroscuro raffigurante una schiera di putti nudi che sostengono un festone d’alloro. Ideato dal Sartorio ed eseguito dal lui con la valida cooperazione degli altri sei artisti romani, Carlandi, Coromaldi, Innocenti, Nardi, Noci e Poma esso è opera di squisita leggiadria pittorica…” (cfr: Vittorio Pica, L’arte mondiale alla V Esposizione, Istituto italiano d’Arti Grafiche, Bergamo 1903, pp. 32-33)

- notizia riferita da M. de Benedetti, Giulio Aristide Sartorio Pittore, in “Nuova antologia” a. XXXVII vol. CXXVIII, Roma 16 aprile 1907, p. 593 – 60 e riportata in P. Spadini, Un fregio di Giulio Aristide Sartorio, Galleria dell’Emporio Floreale, Roma 1974, p. 7; tuttavia il nome di Sartorio non compare nel cospicuo catalogo dell’Esposizione (cfr.: Official catalogue of exhibitors universal exposition St. Louis, U.S.A. , 1904)

- Anna Maria Damigella, Sartorio e la pittura decorativa … op. cit. (1989), pp. 59 – 62

- Maria Paola Maino, La vita avventurosa di un’opera, in Giulio Aristide Sartorio (1860 – 1932) catalogo della mostra a cura di Renato Miracco, Roma Chiostro del Bramante 24 marzo – 11 giugno 2006, Maschietto, Mandragora editore, Firenze 2006, pp. 97 – 103;

- Anna Maria Damigella, Il Fregio di Aristide Sartorio, in L’aula di Montecitorio, Basile, Sartorio, Calandra, Franco Maria Ricci editore, Milano 1986, p. 29

- a loro volta riprese nei cartoni per la decorazione musiva della Cattedrale di Messina, realizzata postuma tra il 1935 e il 1940 (cfr: Gioacchino Barbera, Anna Maria Damigella, I bozzetti di Sartorio per il duomo di Messina, Sellerio editore, Palermo 1989)

- Ugo Ojetti, L’arte all’esposizione di Milano. Note e impressioni, Fratelli Treves editori, Milano 1906, p. 46

- Luigi Serra, La campagna romana nelle tempere e nei pastelli di Giulio Aristide Sartorio, in “Emporium”, vol XVII, n. 160, Bergamo 1908, pp. 281 – 296

- Mostra delle pitture di Giulio Aristide Sartorio nella regia Galleria Borghese, Roma 9 marzo – 24 aprile 1933, Reale Accademia d’Italia, Roma 1933, p. 54

- Lettera di D’Annunzio a Errico del 1889, cit. in Anna Maria Damigella, Sartorio e la pittura decorativa... op. cit. (1989), 44

- La favola di Sansonetto Santapupa, in “La Rassegna Nazionale”, 1926 – 29 (ora in: Giulio Aristide Sartorio: il realismo plastico fra sentimento ed intelletto, Orvieto, Palazzo Coelli, 8 maggio-18 luglio 2005, a cura di Pier Andrea De Rosa, Paolo Emilio Trastulli, pp. 127–198

- Aristide Sartorio, Nota su D. G. Rossetti pittore, in “Il Convito”, Libro II, Febbraio 1895, pp. 121-150 e Nota su D. G. Rossetti pittore, II parte, in “Il Convito”, Libro III, Aprile 1895, pp. 261-286

- cfr: Giulio Aristide Sartorio 1860-1932, mostra a cura di Fortunato Bellonzi, Roma, Palazzo Carpegna 13 maggio-20 giugno 1980 De Luca , Roma 1980, 25

Come si evince dalla firma e dalla data lungo il bordo in alto a destra – G A Sartorio, Roma MCMXXIII - Avvenimento d’Arte e di Cultura è, tra i tre rinvenuti, il pannello che l’artista ha maggiormente rimaneggiato nel 1923, in occasione della sistemazione dei pannelli nei saloni della Regia Nave Italia: la parte centrale, con la scritta e le due fanciulle soprastanti, risulta essere stata dipinta quasi ex novo (tranne il dorso di giovane che spunta alle spalle della figura femminile di sinistra); le due ali laterali, invece, sono il frutto dell’unione di almeno quattro diverse porzioni di altrettante diverse tele raffiguranti momenti dissimili della primigenia narrazione. Inoltre quasi tutte le figure e i fondi sono stati in parte ritoccati con una tavolozza visibilmente schiarita rispetto alla precedente, con l’inconfondibile bianco latteo e quelle libere pennellate di colore verde che contribuiscono a dare maggiore dinamismo alla narrazione.

Rispetto ai due laterali, da un punto di vista stilistico e compositivo la parte centrale è, quindi, molto più vicina al Fregio del Parlamento, una circostanza confermata dal panneggio delle vesti delle due fanciulle, che sono come mosse da un vento, simili anche a quelle dei dipinti di proprietà della Fondazione Cariplo, ugualmente datati 1923.

Sagra, 1908- 1923, tecnica mista su tela, cm. 180,5 x 398,5 Fondazione Cariplo, Milano

Secondo la descrizione del fregio decorativo fornita da Sartorio nel 1906, nelle due parti laterali si riconoscono “gli atleti che, ad intervalli, intermezzano la composizione sono un simbolo della stirpe”: quelli di sinistra provengono dal gruppo del pannello denominato Alla nuova conquista delle arti liberali, mentre quelli dell’estrema destra da Dall’invasione barbarica al Rinascimento.

I gruppi di persone intermedie, partecipano di un clima gioioso: “Gli artisti rialzano Venere; gli studiosi decifrano le Epigrafi; e la nuova cavalleria adora la decima Musa. Un coro canta le laudi, e mentre la musica profana educa i giovanetti al ritmo, gli artieri costruiscono la nave che spanderà nel mondo il Rinascimento”.

La fascia di sinistra è riferibile alla parte de “…La nuova significazione latina (che) comincia con l’esercizio delle arti, e dall’esumazione dell’antico, il popolo riceve la coscienza di sé stesso. Gli artisti rialzano Venere; gli studiosi decifrano le Epigrafi…”. Tra le figure si nota quella dell’uomo inginocchiato offerente la statuina, che dimostra un evidente preludio a quella parte del fregio di Montecitorio nel quale, per simboleggiare l’offerta della bellezza, Sartorio si autoritrarrà inginocchiato.

Giulio Aristide Sartorio, Fregio dell’aula parlamentare a Montecitorio, Roma, (particolare), 1912

I due gruppi, quello di sinistra come quello di destra, pur provenienti da pannelli diversi sono quindi riferibili all’articolata descrizione dell’avvento del Rinascimento, momento ritenuto da Sartorio di massimo rigoglio artistico nazionale e, probabilmente con Avvenimento di arte e di cultura vuole alludere all’avvento di un nuovo Rinascimento, che prende idealmente le mosse dal periplo dell’America Latina, l’impresa che egli si apprestava ad affrontare per promuovere nel mondo l’arte italiana a bordo della Nave Italia

SALA IV

GRUPPO del LAZIO

rappresentato dal Pittore GIULIO ARISTIDE SARTORIO

DESCRIZIONE DEL FREGIO DECORATIVO

La teoria illustra l’energia dell’Italia nella storia, tramite dell’idea classica al mondo moderno. Per associazione spirituale, l’azione, intesa a liberare l’umanità dalla schiavitù mentale, dal misticismo nordico, è disegnato come il bassorilievo del massimo Tempio d’Athena. Sulla prima parete, da destra a sinistra, compresa nelle leggende: Dalla caduta di Roma Imperiale e l’invasione barbarica, al Rinascimento, la rappresentazione comincia col momento che, per l’Italia, significò inevitabilmente tutta la Tradizione. Un barbaro abbatte i simboli cesarei, mentre il popolo si dilania nelle lotte religiose, e l’Invasione sopraggiunge, come un cavallo sfrenato, e aizzato dalla furia devastatrice. L’edificio crolla, e due atleti lo sostengono. Tutti gli atleti che, ad intervalli, intermezzano la composizione, sono un simbolo della stirpe. Questa è l’introduzione. La nuova significazione latina comincia con l’esercizio delle arti, e dall’esumazione dell’antico, il popolo riceve la coscienza di sé stesso. Gli artisti rialzano Venere; gli studiosi decifrano le Epigrafi; e la nuova cavalleria adora la decima Musa. Un coro canta le laudi, e mentre la musica profana educa i giovanetti al ritmo, gli artieri costruiscono la nave che spanderà nel mondo il Rinascimento. Nella seconda parete, da sinistra a destra, compresa nelle leggende: Dalle grandi scoperte traverso le tristi Età, al risorgere vivo della Stirpe, l’antefatto espone un parallelo all’Invasione, col quadro della Dominazione. Si vede, al principio, l’immagine mistica del Sacro Romano Impero, ed alla fine, l’evocazione ultima del fantasma, succeduta alla Rivoluzione. Fra questi secoli di dominazione, l’energia italica conquista la superficie del globo, e le nozioni universali. I navicellai offrono a Minerva la sfera del mondo, e gli astronomi e gli scienziati, in adorazione della grande Madre Panteistica, numerano gli astri, e fanno scaturire dalla terra l’Elettricità. Dopo gli atleti indigèti, incomincia la resurrezione della razza fra i lavori rurali: la cultura della vigna, dell’ulivo, delle biade, del granone, del grano. In mezzo ai lavoratori sono due simboli: la statua di Saturno, nume arcaico, e «la nova e santa Venere d’Italia» glorificazione popolare dell’idillio materno. Nelle pareti corte, sono espresse le Apoteosi per le conquiste attuali delle arti e delle scienze. Fra le leggende: Dalla favola di Pegaseo, alla nuova conquista delle arti liberali, il preludio rappresenta la nascita mistica di Pegaseo: due geni sostengono l’egida e la Gorgone. Poi, dal sarcofago dionisiaco risuscita l’anima italiana, ed il coro si accinge al nuovo cammino. Sotto un arco, la figura dell’Arte, rappresentata quale Athena, nutre di energia i leoni a lei cari, e dalle fondamenta, la Simonia solleva faticosamente l’emblema mostruoso degli anfibi. Segue l’azione, si muovono gli attori, un fanciullo espone ai venti la lira, e due Vittorie reggono aperto il libro delle Invenzioni. Un genio innalza all’altezza del libro l’ultima figurazione plastica. Sulla quarta parete, con le leggende: Dal mito delle forze brute domate, alle conquiste ultime della scienza, prelude l’Apoteosi, una Vittoria che tiene aggiogati i leoni. Al di là delle cariatidi, le ninfe versano la forza delle acque, e l’Invenzione trasmette l’Elettricità, quale vita d’un essere nuovo. Nike Aptera annuncia l’ultimo avvenimento dell’energia italiana: gli uomini si parlano attraverso l’arco del cielo, sopra i monti, sopra l’oceano. Con questa figura termina il disegno, svoltosi nella continuità dello spazio, sì caro alla Civiltà Mediterranea.

-

GIULIO ARISTIDE SARTORIODal mito delle forze brute domate, alle conquiste ultime della scienza, 1906

GIULIO ARISTIDE SARTORIODal mito delle forze brute domate, alle conquiste ultime della scienza, 1906 -

GIULIO ARISTIDE SARTORIODalle grandi scoperte traverso le tristi età, al risorgere vivo della Stirpe, 1906

GIULIO ARISTIDE SARTORIODalle grandi scoperte traverso le tristi età, al risorgere vivo della Stirpe, 1906 -

GIULIO ARISTIDE SARTORIOMattinata sul mare, 1927

GIULIO ARISTIDE SARTORIOMattinata sul mare, 1927 -

VITALIANO MARCHINIArdito (Male portrait), Ardito (Ritratto d'uomo)

VITALIANO MARCHINIArdito (Male portrait), Ardito (Ritratto d'uomo)