VITALIANO MARCHINI Melegnano, 1888-1971

Altre immagini

Provenienza

Milano, collezione Regazzoni; Roma, collezione privata

Mostre

Palazzo Cucchiari, Novecento a Carrara. Avventure artistiche tra le due guerre, mostra a cura di Massimo Bertozzi, Carrara, 24 giugno – 29 ottobre 2023

Bibliografia

Novecento a Carrara. Avventure artistiche tra le due guerra, catalogo della mostra a palazzo Cucchiari, Carrara, 24 giugno – 29 ottobre 2023, p. 117.

“La scoltura è prima di tutto l’arte dello scolpire, l’arte di far palpitare la vita per virtù d’ingegno e di mano, là dove essa sembra più esularne, nel sasso”.

(A. Wildt, L’arte del Marmo, 1921)

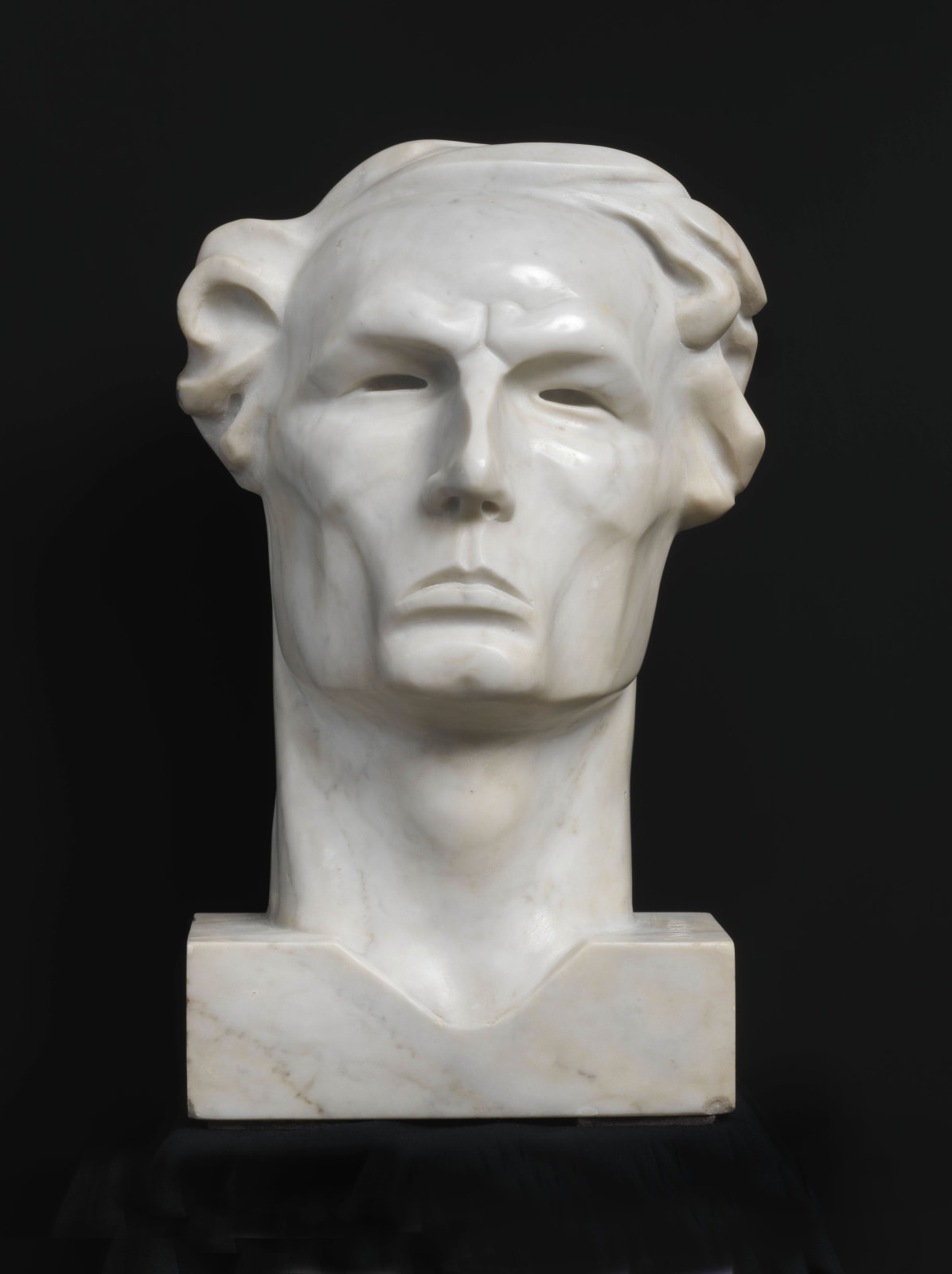

Ardito è una prova magistrale dello scultore Vitaliano Marchini, un marmo bianco appartenente alla collezione Regazzoni datato 1919, ricordato come una delle opere più notevoli dell’artista nell’affettuoso tributo che gli riserva il giornale locale “Il Melegnanese”(1) all’indomani della sua scomparsa. Il titolo potrebbe rimandare agli “arditi”, il valoroso corpo dell'arma di fanteria del Regio Esercito italiano attivo nella Prima Guerra mondiale, durante la quale Marchini si era arruolato prima nel 7° reggimento fanteria e poi negli alpini.

Ardito è eseguito nel periodo in cui Marchini è pienamente consapevole delle proprie possibilità espressive. Sono ormai lontani gli anni degli studi - svolti si può dire da autodidatta - e dei faticosi esordi quando, dopo essere stato garzone di bottega presso lo studio di Luigi Panzeri, nel primo decennio del Novecento aveva timidamente iniziato a prendere parte alle mostre della Permanente.

Notato dalla critica sin dalla sua esposizione di esordio, nel 1906, egli aveva ottenuto i primi successi all’Esposizione Nazionale di Brera nel 1910 con Prime fatiche, aggiudicandosi il Premio Tantardini, e poi, nel 1912(2), sempre a Brera,con il gruppo bronzeo Piccola Madre, con cui aveva ottenuto il Premio Fumagalli di scultura.

Attento allo stile rifinitissimo di Adolfo Wildt (Milano, 1868-1931), suggestionato dalle forme sintetiche e lisce e dalle linee nette e definite, in questa scultura Marchini dimostra di aver appreso dallo scultore milanese anche, e soprattutto, quella ricerca dell’effetto psicologico del soggetto, così ben espresso pure nelBimbo malato, esposto alla XII Biennale veneziana del 1920, coevo al ritratto in oggetto.

Bimbo Malato, 1920 ca., Milano

Nonostante lo scultore non arrivi qui a traforare completamente la materia, per creare quell’effetto estremamente drammatico come usava fare Wildt, lo sguardo dell’uomo è ugualmente ottenuto dalle fessure profonde delle orbite, con gli scuri nettamente individuati; un’espressione ardimentosa è impressa sulle sue labbra e il volto scavato è accentuato dai chiaroscuri che contrastano con altre parti, ampiamente illuminate dalla luce radente.

Il marmo sembra essere stato trasformatoquasi in una cera dal paziente lavorio dell’artista: il ritratto è, per dirla con Wildt, una scultura “tutta percorsa da guizzi di luce” (3).

Tuttavia, lontano dallo stile tormentato del suo mentore(4), Marchini ha indirizzato la sua ricerca verso forme meno spezzate e dolenti: il suo ritratto di uomo non soffre, non si interroga; possiede, invece, le proprie certezze e guarda lontano; è in fondo una scultura più pacata, che preannuncia quelle linee ampie e continue delle prove della sua maturità.

Infatti, intorno alla metà degli anni Venti lo scultore inizierà a prendere le distanze da Wildt. In modo simile a quanto stava facendo negli stessi anni Carlo Bonomi, altro grande Maestro di area lombarda oggi poco ricordato, la sua scultura perviene progressivamente a esiti di maggior semplificazione formale, come ilgruppo marmoreo della Deposizione, notato nel 1925 da Piero Torriano su “Emporium” “per giusta distribuzione di parti, sobrietà di modellatura, finezza di sentimento”(5).

Per certi versi la figura del Cristo della Deposizione, che mostra le tracce di quella ricerca “alla Wildt”, si può dire ancora affine al nostro ritratto, mentre, invece, la figura della Madonna ha già trovato quell’ampiezza tipica degli anni successivi.

Deposizione, a work exhibited in 1925

La difficoltà di reperire le fonti iconografiche, i cataloghi delle mostre spesso scarsamente illustrati, impediscono al momento di tentare di restituire a questa bella opera la sua storia espositiva, per poterla inserire meglio nella lunga vicenda artistica di Marchini.

Note:

1) Marchini vive ancora nelle sue opere, in “Il Melegnanese”, 1971, a. IV, n. 16, Melegnano, 1 settembre 1971, pp. 1-5, in part. p. 4

2) Il 1912 è anche l’anno in cui Wildt espone la “Trilogia ( il Santo, Il Giovane, Il Saggio)”, una delle sue opere più conturbanti.

3) Adolfo Wildt, L’arte del Marmo, seconda edizione, Hoepli, Milano 1922, p. 63

4) Va notato che l’iniziale influenza di Wildt era stata poco apprezzata dalla critica che, nei primi anni Venti, lo aveva accusato addirittura di “manierismo” (cfr: s. a., Cronache milanesi, in “Emporium”, Vol. LV, n. 326, Bergamo 1922, p. 117 ).

5) Piero Torriano, Cronache milanesi. La mostra di Brera, in “Emporium”, Vol. LXII, n. 371, Bergamo 1925, pp. 332 – 333

Note biografiche

Vitaliano Marchini (Melegnano (MI) 1888 - 1971)

Di umili origini, la sua prima formazione avviene quasi da autodidatta. Dopo aver iniziato a lavorare sin dalla tenera età, entra infine come garzone di bottega presso studio di Luigi Panzeri, iniziando a prendere parte a mostre, tra cui la Permanente di Milano nel 1906 (la sua mostra d’esordio) e l’Esposizione Nazionale di Brera dove, nel 1910 con Prime fatiche, si aggiudica il Premio Tantardini, e poi, nel 1912, sempre a Brera, il Premio Fumagalli di scultura con il gruppo bronzeo Piccola Madre.

Con Prova d’artista nel 1914 inizia ad esporre alla Biennale di Venezia, un appuntamento che rinnoverà spesso nel corso degli anni, come nel 1920, quando espone Bimbo malato, che culminerà con l’importante sala individuale nella XVIII Biennale di Venezia del 1932, nella quale presenta sedici opere.

Nel 1921 si sposa con Piera Zucchelli, ottenendo quello stesso anno l’incarico di insegnante di figura modellata presso il liceo artistico dell’Accademia di Brera. La tanto attesa consacrazione avviene nel 1922 con la mostra personale presso la Galleria Pesaro, insieme ai pittori Ugo Bernasconi, Raoul Viviani, catalogo con la presentazione di Adolfo Wildt, dove espone 36 opere tra marmi e bronzi. Da allora si susseguono le mostre, tra le quali si ricordano quasi tutte quelle di Brera e le Mostre del Novecento Italiano di Margherita Sarfatti. Nel 1927 diventa insegnante all’Accademia di Brera.

Le sue opere si trovano presso la Galleria d’Arte Moderna di Roma (La Siesta), presso il Palazzo di Giustizia di Milano (La condanna di Caino, 1936 – 39), all’Ospedale di Niguarda e in quelli di Garbagnate e Santa Corona a Pietra Ligure. La sua opera successiva si caratterizzerà per una forte propensione al tema sacro, sono del periodo le statue presenti nel Duomo di Milano raffiguranti San Bernardo (1938) e l’Arcangelo Gabriele (1940).

Bibliografia di riferimento:

Esposizione Nazionale di Belle Arti, catalogo della mostra, Milano 1910, p. 29;

Pasquale De Luca, L'Esposizione Nazionale di Brera, in “Emporium”, Vol. XXXVI, n. 214, Bergamo 1912, p. 308;

Esposizione Nazionale di Belle Arti, R. Accademia di belle Arti in Milano, catalogo della mostra,autunno 1916, Renato Romitelli, Milano 1916, p. 35, n. 72

Esposizione annuale 1920, Mostre postume dei pittori Francesco Didioni e Achille Tominetti, catalogo della mostra, Brera, Milano, Vitali, 1920, p. 18

s. a., Cronache milanesi, in “Emporium”, Vol. LV, n. 326, Bergamo 1922, p. 117;

Mostra individuale dei pittori Ugo Bernasconi, Raoul Viviani e dello scultore Vitaliano Marchini, catalogo della mostra, Galleria Pesaro, Milano 1922;

Giorgio Nicodemi, Artisti ed opere alla "Quadriennale" torinese, in “Emporium”, Vol. LVII, n. 341, Bergamo 1923, p. 309;

Società per le Belle arti ed Esposizione permanente, Esposizione annuale, novembre-dicembre 1924, Milano 1924, nn. 179,194

Piero Torriano, Cronache milanesi. La mostra di Brera, in “Emporium”, Vol. LXII, n. 371, Bergamo 1925, pp. 332 - 333

Esposizione nazionale d'arte, catalogo della mostra, Milano 1925, pp. 27, 30;

Novecento italiano, catalogo della mostra, Milano 1926, pp. 27 e 71;

Raffaello Giolli, Cronache milanesi. La Biennale di Brera, in “Emporium”,Vol. LXVI, n. 394, Bergamo 1927 p. 254

XVI Esposizione internazionale d'arte, catalogo della mostra, Venezia 1928, pp. 97, 112;

Raffaello Giolli, Cronache milanesi. La mostra del sindacato. La mostra della Famiglia Artistica, in “Emporium”, Vol. LXX, n. 420, Bergamo 1929, p. 369

Vincenzo Costantini, Cronache milanesi. La mostra del sindacato lombardo. Artisti del Belgio. Altre mostre, in “Emporium”, Vol. LXXV, n. 447, Bergamo 1932, p. 183

Ugo Nebbia, La Diciottesima Biennale. Gli italiani, in “Emporium”, Vol. LXXV, n. 450, Bergamo 1932 p. 386

Guglielmo Usellini, Orientamenti dell'arte d'oggi, in “Emporium”, Vol. LXXVI, n. 451, Bergamo 1932, p. 16

Vincenzo Costantini, Milano. Le mostre collettive. Micheli, De Stefani e Fagioli. Bernasconi, De Grada e Caligiani. De Chirico, Soldati, Rosai e Cesetti. Ancora avanguardia. Il Presepio di Milano, in “Emporium”, Vol. XCI, n. 542, Bergamo 1940 p. 99

Anna Dal Pozzo Gaggiotti, Milano. La Mostra Sindacale Provinciale, in “Emporium”, vol. XCV, n. 565, 1942, p. 35

In memoria di Vitaliano Marchini, in “Il Melegnanese”, 1971, a. IV, n. 16, Melegnano, 1 settembre 1971, pp. 1-5;

Luciano Caramel, Carlo Pirovano, Galleria d'arte moderna. Padiglione d'arte contemporanea. Raccolta Grassi, Milano 1973, pp. 21 s., tavv. 103, 304-306;

G. Sannazzaro, Pitture e sculture, in L'arte nel territorio di Melegnano, Milano 1977, p. 139;

A. Casmerini, Melegnano non dimentica Marchini grande scultore, serio maestro, in “Il Cittadino”, Lodi 25 agosto 1992, p. 22;

Mario de Micheli, La scultura del Novecento, Garzanti editore 1992, p. 40

Sculture italiane del primo Novecento (catal.), a cura di V. Sgarbi, Bologna 1992, pp. 140 s.;

Milano anni Trenta. L'arte e la città, catalogo della mostra a cura di Elena Pontiggia e Nicoletta Colombo, Milano 2004, pp. 170, 258;

M. Picciau, Vitaliano Marchini, scheda, in Galleria nazionale d'arte moderna. Le collezioni. Il XX secolo, a cura di S. Pinto, Milano 2005, p. 164;

Elena Pontiggia, Storia del Novecento Italiano. Poetica e vicende del movimento di Margherita Sarfatti 1920-1932, Con un’antologia di opere della collezione VAF-Stiftung, Allemandi editore 2022.

Iscriviti alla nostra mailing list

Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere tutte le novità riguardo mostre, fiere e nuove acquisizioni!