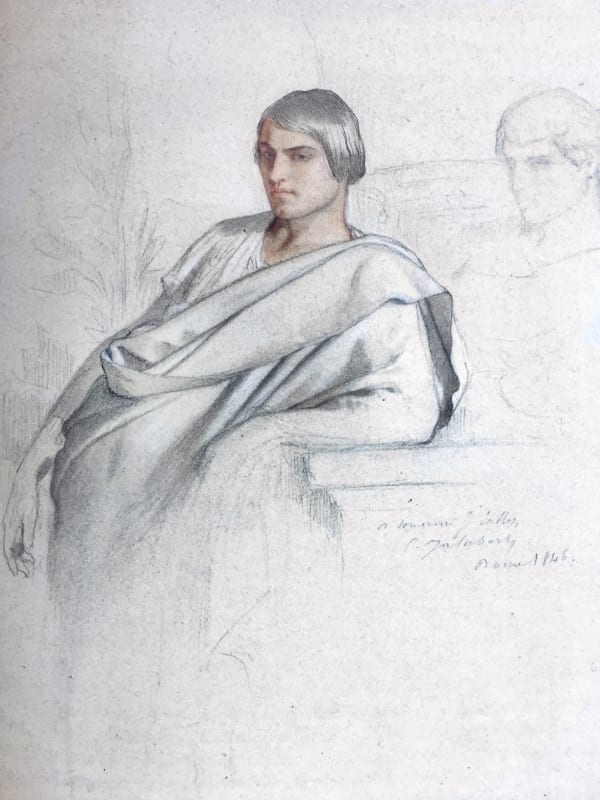

ANDREA APPIANI MILAN, 1754-1817

Montato su cartone di supporto originario recante al centro etichetta originaria iscritta: “AU COQ HONORÉ, ru du Coq St. – Honoré n°. 7, / chez Alphonse GIROUX / Objets relatif au Dessin , au Lavis et à la Peinture / en géneral ; Bordures dorées , Médallons , jolis articles / de Papeterie et Fourniture des Lycees et des Bureaux.”

Sul supporto di montaggio, in alto, iscrizione antica a matita di grafite: “Portrait du Prince Camille Borghèse”.

42 x 39 x 7 cm (con cornice)

Il disegno, tra i più belli del corpus grafico appianesco, ottimamente conservato, rivela nell’uso sapiente della grafite e delle tempere dalle diverse cromie tutta la maestria tecnica di Appiani disegnatore.

Il foglio è montato ab antiquo sul suo originario cartone di supporto con l’etichetta di provenienza di François-Simon-Alphonse Giroux(1775 – 1848), prima pittore nell’atelier di Jacques-Louis David e poi celebre mercante di mobili, oggetti d’arte, cornici, prodotti per la pittura e per il disegno nel suo negozio di Rue Coq Saint-Honoré a Parigi, i cui montaggi erano allora molto rinomati. Sul cartone in alto un’antica iscrizione a grafite scioglie l’identità dell’effigiato come quella del principe Camillo IV Borghese, sposo di Paolina Bonaparte sorella di Napoleone.

Il foglio ritrae di profilo il volto di un giovane con la tipica pettinatura all’antica con i capelli in avanti usata dai personaggi dell’entourage napoleonico e da Napoleone stesso nei primissimi anni dell’Ottocento. Il personaggio – è con ogni probabilità da escludere che si tratti di Camillo Borghese per le evidenti disparità iconografiche come l’assenza, ad esempio, delle basette folte e lunghe con cui è sempre ritratto il principe romano – indossa una giacca guarnita di pelliccia che sembra essere quella portata dagli ussari napoleonici.

Le fattezze del volto in effetti, sebbene di profilo, richiamano molto da vicino quelle di Auguste-Louis Petiet (Rennes, 1784 – Paris, 1858). Egli era figlio di Claude-Louis Petiet, nominato nel 1800 ministro straordinario del Governo Francese a Milano con l’incarico di presidente della commissione straordinaria di governo della Repubblica Cisalpina. Uomo potentissimo, Claude-Louis Petiet fu effigiato da Appiani in un bellissimo ritratto a figura intera tra il 1800 e il 1801 insieme ai due figli maschi maggiori Pierre- François (Rennes, 1782 – Paris, 1835) e, appunto, il cadetto Auguste-Louis (Milano, Civica Galleria d’Arte Moderna: fig. 1). [1]

Fig. 1: Ritratto del ministro Claude-Louis Petiet presidente della commissione straordinaria di governo della Repubblica Cisalpina con i figli Auguste Louis e Pierre-François, 1800, olio su tela; Milano, Galleria d’Arte Moderna.

Nel dipinto – un ritratto ufficiale che celebrava il ruolo decisivo svolto da Claude-Louis nel ristabilimento della Repubblica Cisalpina e nei fatti della battaglia di Marengo del 1800 – i due giovani Petiet sono effigiati in alta uniforme da ussari. Auguste-Louis – il personaggio in secondo piano con l’intenso sguardo rivolto verso lo spettatore – partì nel 1799 per l’Italia al seguito del padre e di Napoleone. Assistette, appena sedicenne, alla gloriosa battaglia di Marengo e immediatamente dopo fu arruolato con il grado di luogotenente nel decimo reggimento ussari, dove stette fino al 1804. Ebbe una carriera militare straordinaria, condotta con onore e segnata da numerose vittorie e atti di coraggio.

Divenuto generale di brigata, insignito del titolo di cavaliere della Corona di Ferro, con la sconfitta di Napoleone e l’avvio della Restaurazione fu messo a riposo e, stabilitosi definitivamente a Parigi, ottenne la carica di capo degli archivi storici del ministero delle guerra. Il raffronto tra il disegno qui allo studio e il volto di Auguste-Louis così come ci è restituito nello splendido dipinto di Appiani lascia ipotizzare con una certa attendibilità che si tratti proprio dello stesso personaggio, come farebbero supporre l’assonanza dei tratti del volto (le linee della bocca e del naso), la resa dei capelli e l’età pressoché identica dei due personaggi.

La datazione del disegno attorno al 1800-1801, supposta per confronti stilistici con disegni di Appiani di quegli stessi anni, corrobora ulteriormente questa ipotesi (fig. 2). Il disegno, dunque, sarebbe stato compiuto da Appiani a Milano subito dopo la sconfitta degli austriaci a Marengo del 14 giugno 1800 e la conseguente restaurazione della Repubblica napoleonica, in una fase estremamente vitale e innovativa della sua carriera. Napoleone in persona, come raccontano le fonti, appena entrato vittorioso a Milano dopo la battaglia di Marengo “mandò a chiedere dell’Appiani / il servitore di piazza Carlo Missiaglia. L’Appiani si trovò tosto a corte ove trovò / Napoleone a mensa, che lo abbracciò e baciò. Gli domandò se / voleva cariche, ed egli rispose che non voleva che quella del pittore / Murat [Gioacchino Murat], Vignolle [Martin Vignolle], Berthier [Louis-Alexandre Berthier], ed altri 12. gen.i [generali] andarono il domani a visitarlo”.[2]

Fig. 2: Ritratto di Napoleone, 1801, matita nera e gessetto bianco su carta marroncina; Milano, Accademia di Belle Arti di Brera, inv. 508.

Al di là dell’identità dell’effigiato, che resta tutto sommato un aspetto secondario, questo disegno di Appiani, tra i più intensi della sua opera, è una testimonianza tra le più emblematiche della rivoluzione estetica e semantica che l’artista seppe imporre al genere del ritratto negli ultimissimi anni del XVIII secolo, con l’arrivo di Napoleone a Milano nel 1796, per corrispondere alle inedite esigenze di rappresentanza di una classe politica, militare e dirigente completamente nuova rispetto al recente passato e ai protagonisti dell’antico regime e alla vecchia aristocrazia milanese legata agli Asburgo. Fu in effetti la ritrattistica di Appiani a segnare il passo della modernità per l’arte italiana di quegli anni.

- Francesco Leone

Iscriviti alla nostra mailing list

Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere tutte le novità riguardo mostre, fiere e nuove acquisizioni!