RAYMOND DAUSSY CHERBOURG 1918-CÉZABAT 2009

Provenienza

Eredi dell’artista

Mostre

Galerie Alain Blondel, Raymond Daussy, Peintures, 1941 – 1963, Parigi, 1984.

Bibliografia

R. Daussy – A. Blondel, Raymond Daussy, Parigi, 1984, pag. 54.

L’infanzia, vissuta a Cherbourg negli anni che seguono la fine della prima Guerra Mondiale, in un clima di evidente e comprensibile malinconia, offre a Raymond Daussy rare distrazioni; ciò nonostante, gli spettacoli cinematografici ai quali assiste regolarmente ogni domenica lo iniziano al mondo dell’arte.

Nel 1929 la sua famiglia si trasferisce a Rouen. Le materie scolastiche lo interessano poco, ma comincia a mostrare uno spiccato interesse per l’osservazione della natura che lo spinge a frequentare con assiduità il Museo di Scienze Naturali e ad ammirare le imprese di esploratori come Nobile, Amundsen, Nungesser e Coli.

Ventenne, viene accettato alla École des Beaux-Arts di Parigi e nelle sale del Louvre scopre i Primitivi italiani come Mantegna, Antonello da Messina o Paolo Uccello. Contemporaneamente, si appassiona alla produzione artistica di José Gutiérrez Solana e studia Roger de La Fresnaye. Ma allo scoppio della guerra, viene arruolato e presto fatto prigioniero. Riesce tuttavia a fuggire e a tornare a Parigi, dove prende in affitto uno studio a Montparnasse e in questo periodo approfondisce la conoscenza degli artisti Altdorfer, Grünewald, Dürer, Crivelli e Friedrich, ed espone nelle sale della Société Nationale des Beaux-Arts e al Salon d’Automne.

Risale al 1945 il suo incontro con Éduard Jaguer e i surrealisti che avevano proseguito la propria attività anche durante il periodo dell’Occupazione. Si interessa al lavoro di Max Ernst, di Lionel Feiniger e di Roberto Matta. E col sostegno di Alfred Courmes, presenta la sua prima mostra personale alla Maison des Beaux-Arts che gli vale una critica molto lusinghiera da parte di Jaguer. Invitato poi nel 1947 da André Breton, partecipa all’Exposition Internationale du Surréalisme presso la Galerie Maeght. Alcune posizioni dissidenti nell’ambito del gruppo, spingono una serie di artisti ad opporsi alla visione di Breton. E così Daussy, insieme a Jaguer, Noёl Arnaud e Yves Battistini, contribuisce alla nascita della rivista Il Surrealismo Rivoluzionario che rivendica una nuova visione del movimento, più in sintonia con i recenti cambiamenti storici e gli avvenimenti della guerra.

Nel 1948 è presente alla mostra Prise de Terre che si tiene alla Galerie Breteau. Costretto a confrontarsi, come pure Félix Labisse, con la diffusione dell’arte astratta, e malgrado il supporto di René Char e di Yves Bonnefoy, Daussy non riesce a imporre la propria concezione della pittura che resta incompresa. Decide allora di trasferirsi con la moglie e la figlia a Cébazat, nella storica regione dell’Alvernia, pur continuando a esporre a Parigi con il gruppo Phase guidato da Jaguer. La Galerie Alain Blondel gli dedica una personale nel 1984, dopodiché Daussy si incanala verso la scrittura di testi teorici e nel corso degli anni ‘90 realizza una serie di composizioni al computer.

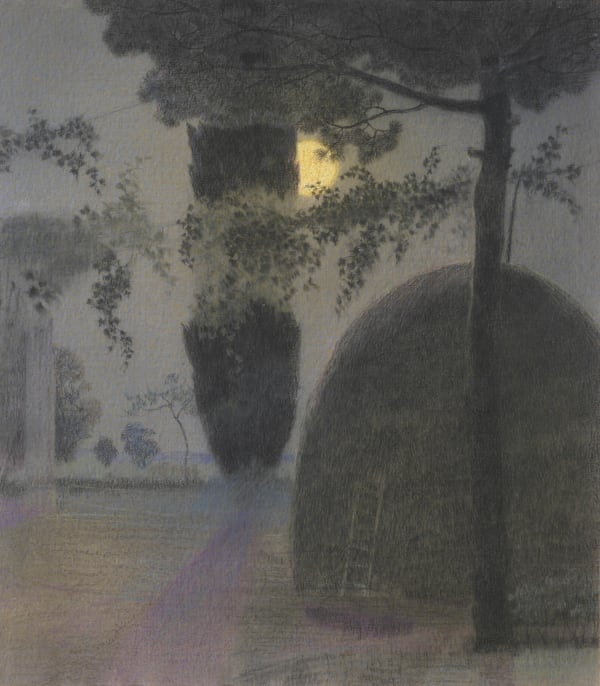

Il breve incontro con il movimento surrealista alla fine della seconda Guerra Mondiale, sebbene influenzi in qualche misura la sua produzione e gli consenta di trovare una propria scrittura, non ne altera la direzione. La cifra pittorica di Daussy guadagna in poesia e mistero, ma resta ancorata alla realtà del quotidiano, da cui estrarre l’elemento insolito.

Attraverso la sua pittura, l’artista offre una rappresentazione del reale tutta personale, mediante una concezione dello spazio assolutamente singolare. Se possiamo infatti considerarlo permeato dall’arte dei Primitivi e più in generale dai maestri del Rinascimento italiano, Daussy non esita ad affrancarsi dalle regole della prospettiva classica per sovvertire i punti di riferimento nello spazio suscitando una sensazione di vertigine. Le istantanee che egli offre, devianti, sorprendenti, talvolta perfino inquietanti, fissate sulla tela attraverso una pittura liscia, si collocano all’interno di una trama narrativa. Congelando l’immagine in un punto di equilibrio precario, sempre in sospeso nel momento in cui tutto cambia, l’artista ci racconta una storia. Sta a noi evincere ciò che è stato e dedurre ciò che sarà.

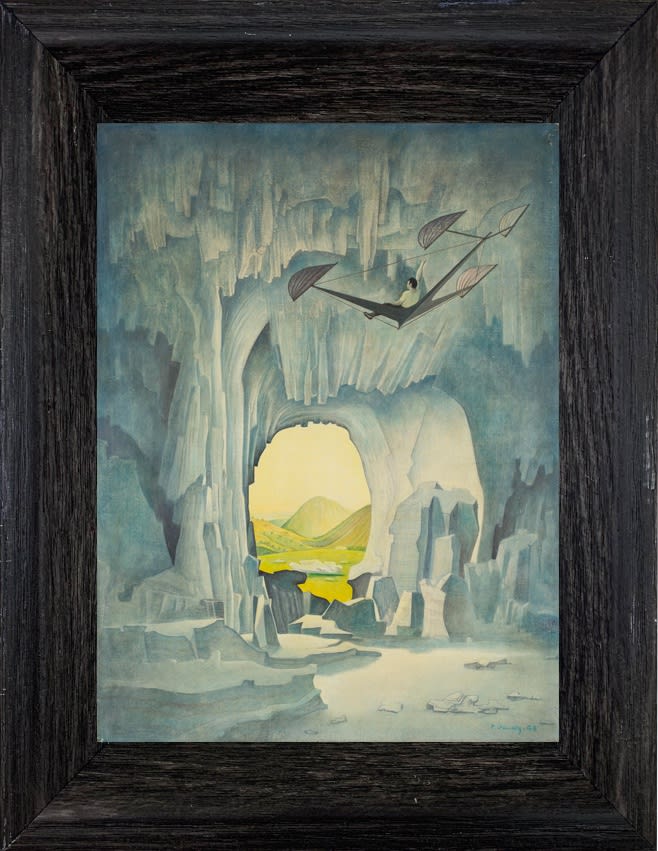

Icaro, a bordo del suo stravagante apparecchio, tenta di sottrarsi allo spazio angusto di una grotta, simbolo del labirinto mitologico costruito dal padre Dedalo per Minosse; la sua posizione precaria fa presagire la sua inevitabile caduta. La cavità di pietra nella quale ancora è imprigionato si apre su un paesaggio naturale idilliaco, il cui contrasto ci suggerisce la folle speranza di fuga dalla pesantezza terrena, in una promessa esistenziale di Libertà.

La profonda originalità dell’intera produzione di Daussy risiede nell’incredibile potere evocativo, nella ricerca perenne del punto di confine tra reale e immaginifico.

Iscriviti alla nostra mailing list

Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere tutte le novità riguardo mostre, fiere e nuove acquisizioni!