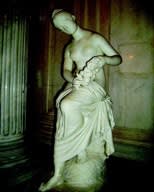

LUIGI BIENAIMÉ CARRARA 1795 -ROME 1878

SOLD

Altre immagini

Provenienza

Yeaton Pevery, near Shrewsbury, former home of the Wakeman family; Rome, Galleria Francesca Antonacci; Milan, Private Collection.

Mostre

Camuccini Finelli Bienaimé, Protagonisti del classicismo a Roma nell’Ottocento, Galleria Francesca Antonacci, Rome 2003; Equilibrium, exhibition curated by Stefania Ricci e Sergio Risaliti, Florence Museo Salvatore Ferragamo, 19 June 2014 - 12 April 2015; Arte e Vino, exhibition curated by di Annalisa Scarpa e Nicola Spinosa, Verona Palazzo della Gran Guardia, 11 April - 16 August 2015.

Bibliografia

A.M. Ricci, Sculture di Luigi Bienaimé da Carrara, Rome 1838;

Hawks Le Grice, Walks through the studii of the sculptors at Rome with a brief historical and critical sketch of sculpture, 2 voll. Rome 1841;

Jorgen Birkedal Hartmann, La triade italiana del Thorvaldsen. Alcune considerazioni su temi mitologici e cristiani, in “Antologia di Belle Arti”, 1984 nn. 23-24, pp. 90-115;

Bertel Thorvaldsen 1770 – 1844 scultore danese a Roma, (Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna, November 1 1989 – January 28 1990), exhibition catalogue edited by Elena di Majo, Bjarne Jørnæs, Stefano Susinno, Rome 1989;

Scultura a Carrara. Ottocento, essays by Mario De Micheli, Gian Lorenzo Mellini, Massimo Bertozzi, artists biographies by Renato Carozzi, Bergamo 1993;

I marmi degli zar. Gli scultori carraresi all’Ermitage e a Peterhof, (Carrara, Accademia di Belle Arti, Massa, Palazzo Ducale, April 13 – June 23 1996) exhibition catalogue edited by Massimo Bertozzi, Milan 1996;

Biarne Jørnæs, Bertel Thorvaldsen la vita e l’opera dello scultore, Roma 1997;

Camuccini Finelli Bienaimé, Protagonisti del classicismo a Roma nell’Ottocento, catalogue of the exhibition curated by Francesca Antonacci, Galleria Francesca Antonacci, Rome 2003;

Stefano Grandesso, Pietro Tenerani (1789 – 1869), Cinisello Balsamo 2003;

Equilibrium, exhibition curated by Stefania Ricci and Sergio Risaliti, Florence Museo Salvatore Ferragamo, 19 June – 12 April 2015, p. 115;

Arte e Vino, exhibition curated by Annalisa Scarpa and Nicola Spinosa, Verona, Palazzo della Gran Guardia, 11 April – 16 August 2015, p. 167.

Questa scultura è una versione di una delle più famose opere realizzate dal grande artista del diciannovesimo secolo. Nato a Carrara nel 1795 e figlio di uno scultore fiammingo, Luigi Bienaimé giunse a Roma nel 1818 grazie alla vittoria del premio di pensionato bandito dall'Accademia di Belle Arti di Carrara, e come molti altri colleghi della più diversa nazionalità, trovò nella Città Eterna le condizioni ideali per praticare la scultura: la possibilità di esercitare il continuo confronto con i modelli canonici della classicità, il ruolo di Roma come capitale delle belle arti e sede, anche nell'Ottocento, di un mercato artistico internazionale grazie all'afflusso dei viaggiatori e collezionisti stranieri, il vantaggio del magistero qui esercitato dai massimi scultori dell'epoca, Antonio Canova e Bertel Thorvaldsen. Di quest'ultimo, Bienaimé fu prima allievo e quindi il principale collaboratore, dopo la rottura tra questi e il prediletto Pietro Tenerani. L'attività di capostudio alle dipendenze di Thorvaldsen non gli impedì tuttavia l'affermazione professionale come scultore autonomo, richiesto da committenti di grande prestigio spesso condivisi con il maestro, dal conte Giambattista Sommariva al Duca di Devonshire, dallo zar Nicola I al principe Alessandro Torlonia (sull'artista Hartmann 1984, Carozzi in Carrara 1993, pp. 172-173). Fu inoltre molto apprezzato e, in taluni casi, considerato amico da esponenti di spicco della nobiltà europea e del mondo delle arti.

A. Canova, Baccante con cembali, 1812, marmo Berlino, Bode Museum, Realizzata per Andrei Razumovskij, Ambasciatore russo a Vienna

Il re Württenburg, per esempio, gli commissionò due baccanti nel 1840 e il poeta italiano Angelo Maria Ricci manifestò uno speciale interesse per le sue opere, ordinandogli alcune statue e divenendo uno dei primi a illustrarne i lavori nel suo Sculture di L. Bienaimé da Carrara, datato 1838.

Nel repertorio delle invenzioni di Bienaimé, disponibile nella serie di modelli in gesso per sempre nuove repliche marmoree, vi si trovano soggetti sacri di ascendenza thorvaldseniana (L'Angelo custode, San Giovannino), letterari di "genere bello" (Telemaco), ma soprattutto mitologici di ispirazione "graziosa" e "gentile". E' attraverso raffinate variazioni sui temi di questo tipo trattati anche da Thorvaldsen che Bienaimé doveva individuare la propria originale vena artistica, indagandoli in una chiave di carattere narrativo e sentimentale diversa rispetto al rigore "filosofico" del maestro.

Anche il tema di questa statua, la Baccante danzante, era legato a soggetti precedentemente trattati da Thorvaldsen, in particolare la Danzatrice ( Fig.1 ) modellata nel 1817 per il principe Nicolaus Esterhàzy (modello a Copenaghen, Thorvaldsen Museum), e prima di lui da Antonio Canova. Queste opere condividevano il riferimento archeologico ai panneggi gonfiati dal vento di statue antiche come la Hora degli Uffizi o quella allora in collezione Ludovisi, riecheggiato anche dalla Flora di Pietro Tenerani (di Majo, Susinno, in Roma 1989, p.322; Grandesso 2033, p.136). Rispetto al maestro, Bienaimé espresse una fisionomia facciale originale e non dipendente dalle morfologie thorvaldseniane. Amplificò inoltre notevolmente il movimento con il risultato di espandere lo sviluppo tridimensionale della figura in termini assai distanti dalla frontalità caratteristica delle opere del danese.

Come nella Psiche o nello Zefiro lo sviluppo serpentinato della figura nello spazio determinava l'assenza di un lato privilegiato in favore di una molteplicità di punti di vista. Quest'opera è stata tra quelle di maggior successo eseguite da Bienaimé.

Un disegno della Baccante danzante figura alla tavola XIV del libro di Angelo Maria Ricci sull'opera di Bienaimé (Ricci 1838) ed è inoltre descritto da Hawks Le Grice nel suo Walks through the studiis of the Sculptors in Rome (1841) in quanto presente nello studio di Bienaimé come modello per la realizzazione di una copia per il Principe Doldenburgh. Tuttavia, la storia più interessante è legata alla comunità di russi espatriati a Roma, una città che ha attratto un considerevole numero di artisti russi. A quell'epoca, infatti, i ricchi abitanti di San Pietroburgo erano impegnati in una frenetica attività edilizia. I nuovi palazzi e le nuove dimore dovevano essere decorati; e mossa da questa necessità, l'élite della società russa viaggiava attraverso l'Europa acquistando oggetti per le proprie case.

Lo stesso Nicola I nutriva l'ambizione di creare un nuovo Museo Imperiale a San Pietroburgo. Come è noto, lo Zar aveva già dimestichezza con l'arte italiana, perciò non è sorprendente che viaggiasse anch'egli attraverso l'Italia nel 1845; nonostante durante il suo viaggio avesse commissionato opere a diversi artisti, rimase particolarmente impressionato da Bienaimé quando andò in visita nel suo studio. Alla maggior parte degli scultori Nicola I ordinò una o eventualmente due statue; a Bienaimè chiese di realizzarne quattro, inclusa la Baccante danzante. La statua ultimata fu trasportata a San Pietroburgo nel 1850 e collocata nel Palazzo d'Inverno. Quest' ultima si trova attualmente nella National Gallery di Erevan, un'altra versione di dimensioni maggiori, firmata e datata 1840 e proveniente dalla collezione dei principi di Ol'denburgskij arrivò nel 1923 all'Ermitage dove si trova tuttora. Un'ulteriore versione più piccola, anch'essa all'Ermitage, fu probabilmente commissionata dal Principe Boris Yusupov. Non è datata ma nel catalogo della mostra del 1996 I Marmi degli Zar si ipotizza che sia stata eseguita durante gli anni 40 dell'Ottocento. E' plausibile che dopo il favore di collezionisti tanto illustri come il Principe Doldenburgh e lo Zar Nicola I, la Baccante danzante abbia riscosso molta fama e che questa versione sia stata eseguita per un altro prestigioso cliente dagli analoghi gusti artistici.

L. Bienaimé, Pastorella, 1854, marmo; San Pietroburgo, Museo Ermitage

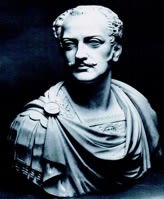

L.Bieneaimé, Busto dello Zar Nicola I, 1846, marmo, San Pietroburgo, Museo Ermitage

Iscriviti alla nostra mailing list

Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere tutte le novità riguardo mostre, fiere e nuove acquisizioni!