Giovanni BONAZZA Venice 1654-Padua 1736

Altre immagini

SCARICA IL SAGGIO DI ANDREA BACCHI

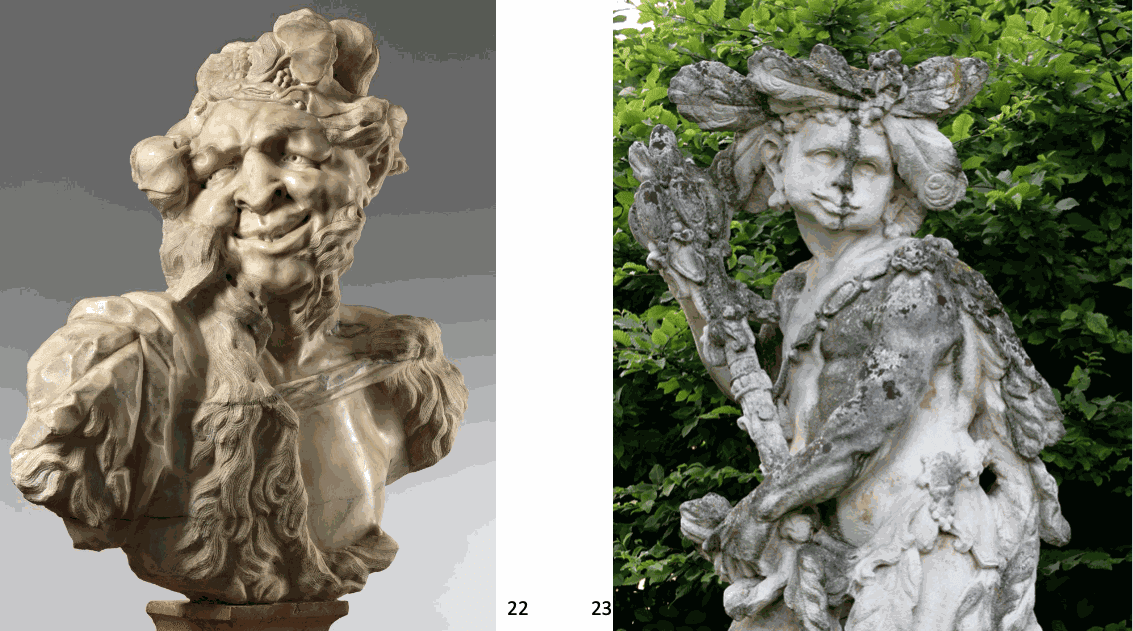

L’inedito Busto di Bacco che qui si presenta è un’opera che tradisce subito la mano del veneziano Giovanni Bonazza, per il suo linguaggio profondamente anticlassico, e quelle licenze alla norma che sono la sua prima cifra caratteristica. Benché rimanga ancora tanto lavoro da fare, oggi possiamo dire di conoscere la scultura veneta di età barocca infinitamente meglio di cinquant’anni fa, e sono quindi noti tanti altri busti, da riferire allo stesso Bonazza o ad altri suoi contemporanei, che ci permettono di inserire in una cornice di contesto questo tour de force dello scalpello, eppure si tratta sempre di un apice di virtuosismo ed espressività che si caratterizza inoltre tanto per le sue dimensioni eccezionali quanto per essere un busto non veramente a tutto tondo.

Bonazza fu probabilmente colui che portò alle estreme conseguenze il linguaggio di Giusto Le Court e in genere del Barocco veneziano, divenendone forse per noi oggi il suo rappresentante più tipico, per quella voglia di osare senza mai paura di strafare: proprio questo Bacco è, in, tal senso, la sua opera forse più paradigmatica, testimonianza altissima ed eloquente di quello che Rudolf Wittkower, già nel 1958, indicava come il «bombastic, painterly, and refreshingly unprincipled Late Baroque» veneziano.[1] Uno stile che gli americani direbbero forse, oggi, larger than life, una definizione che calza perfettamente a questo Bacco, di dimensioni maggiori del naturale.

All’interno del corpus di Bonazza, non è facile datare la larga parte della produzione di marmi destinati alla committenza privata, categoria entro la quale si iscrive il Bacco. Su quest’aspetto dell’attività dello scultore, così come di quella dei suoi contemporanei, noi sappiamo ancora oggi molto poco rispetto a quanto, grazie a firme, documenti d’archivio e fonti letterarie, conosciamo della loro attività pubblica. Il Bacco oggi tornato all’attenzione degli studi costituisce senz’altro l’apice di questa parte della produzione di Bonazza. È bene precisare subito che solo pochissime delle opere di destinazione privata oggi note riferibili a Giovanni, includendovi quindi anche i rilievi e le statuette di soggetto sia profano sia sacro, risulta essere firmata (una serie di rilievi del Walters Art Museum di Baltimora sono siglati[2] e il Medaglione con il ritratto di Clara Buzzaccarini di collezione privata risulta firmato sul retro BONAZZA 1714).[3]

Bonazza, a partire dalla piena affermazione veneziana segnata dai marmi del Monumento Valier nei Santi Giovanni e Paolo di Venezia (1704-1707), firmò con una certa frequenza le proprie opere pubbliche, estendendo assai di rado quell’abitudine, si direbbe, anche a quelle di destinazione privata.[4] Né, d’altronde, sono note statue da giardino di Bonazza firmate, poiché un discorso a parte, ovviamente, si deve fare per quelle del tutto eccezionali inviate a San Pietroburgo. Anche i busti eseguiti sempre per lo zar Pietro I il Grande, che si conservano al Giardino d’Estate, sono infatti tutti firmati “IO: N BONAZZA”.[5]

Tra i pochi altri busti documentati del prolifico scultore ci sono quelli pressoché contemporanei nel Castello Donà Grimani Sorlini di Montegalda. Non si conosce nulla, invece, in merito alla commissione, datazione e prima collocazione dei quattro busti di Attila, Berengario, Alarico e Totila in Palazzo Roncali a Rovigo, attribuiti a Bonazza sulla scorta anche del confronto con i rilievi del Museo Civico di Padova di cui si dirà tra poco.[6]

Nonostante i grandi progressi delle nostre conoscenze, fino ad oggi non è insomma riemersa nessuna notizia circa un’attività di Bonazza nel campo dei busti da galleria, un genere che, nella Serenissima del Seicento, pare fosse inaugurato da Le Court, il primo maestro di Giovanni.[7] Se, come era in fondo naturale, il busto ritratto da galleria si diffuse prima di tutto nella culla della scultura barocca, ovvero nella Roma degli anni Trenta, quello di soggetto mitologico o allegorico ebbe una fortuna eccezionale nel collezionismo veneziano a cavallo tra Sei e Settecento, superando probabilmente quella che la medesima tipologia aveva conosciuto o stava conoscendo in altri contesti, quali la stessa Roma.

Riprodotti per la prima volta da Simone Guerriero, sulla scorta di una brillante intuizione di Semenzato, sono quindi due busti padovani di Bonazza, conservati all’Orto Botanico, raffiguranti Flora e Zefiro (o Vertumno),[8] marmi che anche per il notevole stato conservativo si immagina fossero stati realizzati da subito per un interno, e che sono tra le opere dello scultore quelle che forse tradiscono di più un’influenza di Filippo Parodi. Passato all’asta da Sotheby’s a Londra il 3 dicembre 2019 (n. 84) è un pezzo simile per fattura e tipologia, un Busto di Bacco che nel suo carattere gioioso e quasi scanzonato, subito tradisce la mano di Bonazza. Senz’altro di Bonazza, infine, sono una coppia di busti raffiguranti Bacco e Arianna anch’essi in collezione privata, in cui l’Arianna ha gli occhi scolpiti con quell’amore per le linee curve e morbide che è cifra inconfondibile dello scultore.[9]

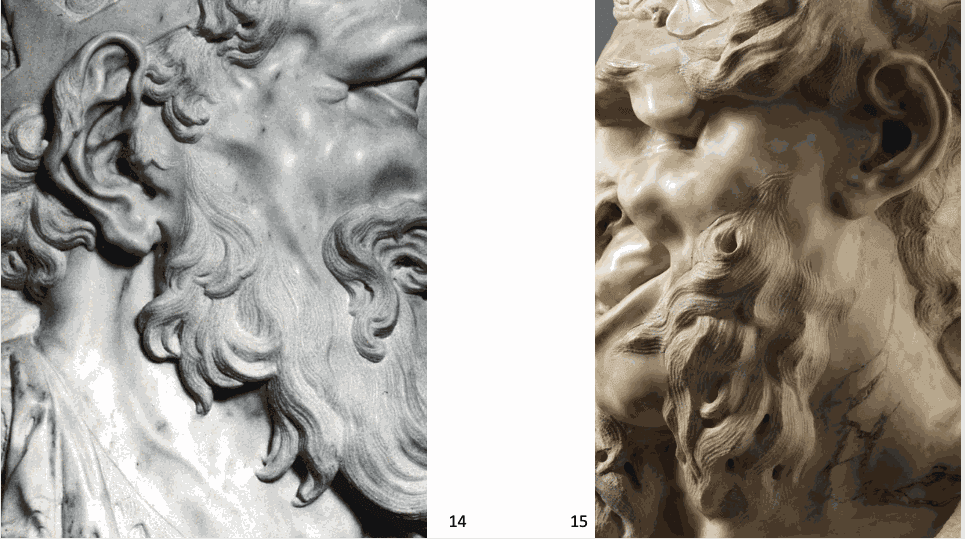

Il corpus bonazziano di marmi da galleria si sta venendo a comporre non tanto a partire dal confronto con i meno clamorosi pezzi documentati o firmati di Montegalda, Padova e San Pietroburgo, quanto piuttosto grazie ai rilievi che fino ad oggi, fino cioè alla scoperta di questo Bacco, potevano considerarsi come il capolavoro dell’artista nel campo della scultura di destinazione privata. Ci si riferisce qui agli ormai celebri e monumentali medaglioni a rilievo raffiguranti, di profilo, Ezzellino da Romano e Attila (cm 68 x 50), conservati oggi ai Musei Civici di Padova (Figg. 10-12, 14, 16, 18) e provenienti dal convento di San Giovanni di Verdara, soppresso nel 1783.[10]

Questi magnifici marmi condividono la medesima provenienza con molti altri rilievi con uomini illustri della storia medievale e rinascimentale, tutti conservati ai Musei Civici di Padova, ma commissionati dall’abate Ascanio Varese per la Biblitoeca del convento di san Giovanni di Verdara.[11]

Sono proprio gli Attila e Ezzelino, sui quali Bonazza calcò la mano per sottolinearne l’aggressività animalesca, il ruolo di tiranni, ad offrire gli esempi più alti di quella vena che, con una mutata declinazione, rifulge nel Bacco qui in oggetto.[12] Il dio del vino vi è raffigurato nell’atto di sorridere, rivolto verso la sua destra, con il capo coronato di grappoli d’uva e le spalle appena coperte da una pelle d’animale, che scende anche sul petto. La torsione del volto, così pronunciata, suggerisce l’ipotesi che il busto fosse in origine accoppiato ad un altro (un’Arianna? una Cerere?), ma ovviamente questa resta solo una suggestione (si ricordi, in ogni caso, che di Bonazza ci rimane una coppia di busti raffiguranti Bacco e Arianna). Le pupille degli occhi sono profondamente incise, con un semplice foro: si tratta quasi di un unicum nel corpus di Bonazza (ma si devono ricordare anche i re barbarici di Palazzo Roncali a Rovigo che presentano una soluzione simile). Il busto ha in realtà un rilievo assai poco pronunciato, soprattutto nel petto, e ponendocisi di fronte si ha subito l’impressione che fosse stato pensato per essere inserito in una nicchia e visto dal basso. Anzi, ed è questa la caratteristica che ne fa un pezzo assolutamente eccezionale, senza confronti, a ben vedere l’opera, anche di profilo e da dietro, ci si accorge che non si tratta nemmeno di un busto vero e proprio, poiché il marmo è stato scolpito in modo tale da suggerire l’impressione di trovarsi di fronte ad un pezzo tridimensionale, quando invece questo Bacco è qualcosa di indefinibile, una scultura a metà tra un rilievo e un tutto tondo. Il peduccio con cui si presenta oggi, con ogni probabilità, deve essergli stato fornito in un secondo tempo, anche perché è troppo grande rispetto alla sezione orizzontale del busto, che in origine, come detto, doveva essere collocato all’interno di una nicchia, verosimilmente poco profonda, poiché doveva permettere, almeno in parte, una visione laterale della scultura. Improbabile è l’ipotesi che questo Bacco fosse collocato su una base libera nello spazio, come una colonna o uno sgabellone, o anche su di una consolle, perché in quel caso si sarebbe visto come tutto il retro del marmo, a partire subito dietro dell’orecchio destro o del pampino d’uva a sinistra, non è affatto lavorato. Non ci sono dubbi che si trattasse di una commissione molto importante, così come importanti sono le dimensioni: il busto è alto un metro e largo 80 cm: è più grande del naturale, e nella plastica veneziana del tempo non è facile trovare un termine di confronto da questo punto di vista. Ed è quindi ancora più significativa la scelta di scolpire un pezzo tanto notevole, ricavato da un unico blocco, ricorrendo a questa singolare soluzione di un busto quasi ad altorilievo.

L’intelligenza inventiva di Bonazza emerge chiaramente se si osserva il Bacco prima frontalmente e poi da sinistra, poiché il volto del dio si rivela in modo molto diverso, e sembrerebbe che lo scultore avesse previsto tanto un punto di vista quanto l’altro. E ancora, se lo si osserva da destra, pure se a quel punto il Bacco tende a farsi sfuggente, la cura maniacale con cui è stato scolpito l’orecchio cattura tutta l’attenzione. Da questa angolatura, inoltre, è chiaro come Bonazza, per scolpire il Bacco, trasse profitto da quella che era la sua esperienza nella ritrattistica a rilievo: il confronto con i già citati Attila e Ezzellino del museo di Padova è illuminante.

Nel Bacco è straordinaria anche la resa degli occhi, sotto archi sopraccigliari sviluppati oltre ogni misura, eppure al contempo perfettamente coerenti e in accordo con gli zigomi pronunciati, con il naso quasi caprino: tutto è teso a suggerire e sottolineare il carattere gioviale, ma anche al limite del ferino, di questa divinità legata al ciclo della Natura, di cui Bonazza esprime magistralmente la panicità. Effetti ottenuti attraverso un mirabile virtuosismo tecnico, in grado di far quasi dimenticare la durezza del marmo, reso duttile come cera per restituire pienamente l’esuberante vitalità di questa figura.

La Venezia tra Sei e Settecento offriva il contesto culturale più propizio all’apprezzamento di un linguaggio così originale ed eccessivo, e alcuni dei busti raffiguranti Eraclito piangente lo dimostrano inequivocabilmente, ma sembrerebbe che gli scultori lecourtiani, a partire da Orazio Marinali e Michele Ongaro, fossero più a loro agio con l’espressione del dolore, della drammaticità; e quindi in alcune coppie di Eraclito e Democrito, anche il riso del secondo finisce per assomigliare ad una smorfia di dolore (si vedano quelli del Museo Civico di Padova)[13] e lo stesso Le Court, nel suo bellissimo busto di Democrito del Museo de arte di Ponce, in Portorico, non aveva restituito il riso del filosofo tanto efficacemente quanto il pianto del compagno. E anche nella pittura contemporanea dei tenebrosi, abbondano i soggetti, anche rari, di intensa drammaticità, ma mancano episodi pieni di allegria e gioia di vivere. Per Bonazza, invece, il discorso è molto diverso, anzi diametralmente opposto. Già Semenzato, nel suo imprescindibile studio del 1959, aveva sottolineato a più riprese il carattere intimamente bonario di tanta produzione dello scultore, che sempre tende ad investire i propri soggetti di quella carica di positività che sembra emergere, in fondo, persino dai profili dei re barbarici, quasi questi fossero appunto ridotti a vignette di cui sorridere.

Ed è sempre significativo, e coerente con quanto si è detto fin qui, che Bonazza si misurasse invece con un genere del tutto nuovo per la plastica veneziana (e non solo veneziana), quello dei cosiddetti Pagodi, ovvero piccole figure di cinesi accovacciati e ridenti. I primi, più celebri e notevoli Pagodi dello scultore, conservati alla Biblioteca Universitaria di Padova (Figg. 26, 27, 29, 31, 33), vennero giustamente riferiti al loro autore, solo su base stilistica, da Semenzato.[14]

I Pagodi di Bonazza erano sempre sculture di committenza privata e se ne è trattato qui perché proprio come questo busto sono una delle prove più alte dell’originalità di Bonazza, artista non solo di grande ispirazione e virtuosismo tecnico, ma anche geniale innovatore.

E anche perché il riso sguaiato di queste figure, còlte a volte nell’atto di compiere il gesto volgare di “far le fiche”,[15] trova un buon termine di confronto con l’espressione del Bacco, ma al contempo è utile a inquadrare ancora meglio il registro adottato da Bonazza nel busto qui presentato. Pur volendo spingere sul pedale della deformazione caricaturale, Giovanni non fece del suo Bacco una figura quasi grottesca, di genere popolare, basso, riuscendo miracolosamente a conservargli una sua eroicità, sottolineata dalle dimensioni.

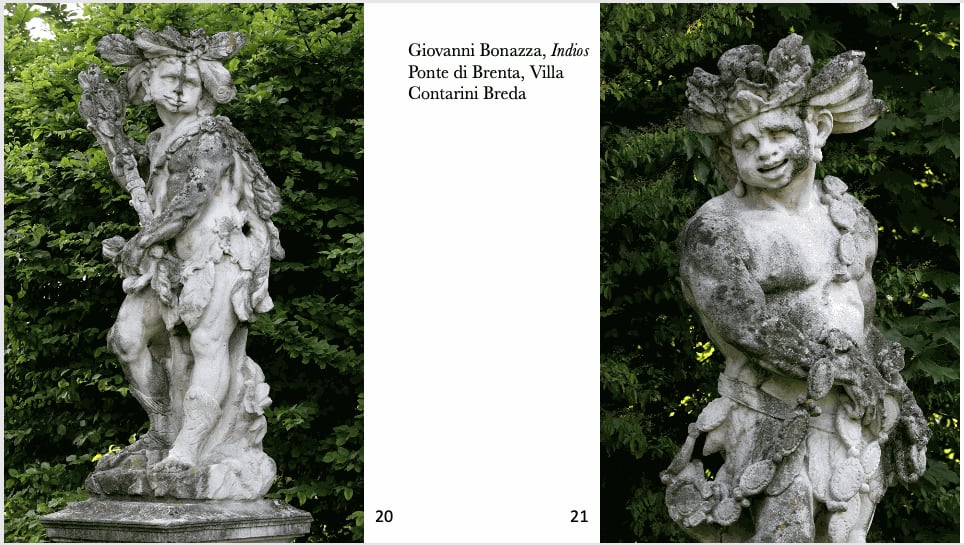

E sempre in rapporto al Bacco non si può non chiamare in causa un’altra delle opere maggiori di Bonazza, e una delle sue più rappresentative, ovvero il ciclo delle statue di indios e figure esotiche, in pietra, del giardino di villa Contarini Breda a Ponte di Brenta (Figg. 20, 21, 23, 25), attribuite allo scultore da Semenzato, che ne diede una descrizione frutto anche dell’entusiasmo nato da una scoperta tanto eccezionale. Descrizione che, per tanti versi, potrebbe essere riutilizzata per parlare del Bacco qui presentato:

È veramente questa la sua creazione più fantastica...I loro volti mostrano da un lato una sorniona rotondità lunare e, dall'altro, una esuberante vivacità solare. Le loro corone di piume diventano criniere di raggi, ogni viso di indios stravolto ed ebbro di selvaggia scompostezza, ď irrefrenabile buonumore, potrebbe diventare il simbolo di un dio-sole campagnolo e buontempone. L'ilarità più spiegata gonfia le smorfie delle guance e delle membra, dilata le risate, diventa il fermento della loro esuberanza.[16]

Le statue sono state datate da Semenzato entro il 1714, poiché in quell’anno Bonazza è documentato al lavoro al San Marco e al San Daniele della parrocchiale del medesimo paese.[17] In realtà non si può essere certi del rapporto tra una committenza e l’altra, e noi possiamo forse solo riconfermare come quel ciclo di statue appartenga al momento più felice della produzione dello scultore, tra la fine del Seicento e i primi quindici anni del Settecento.

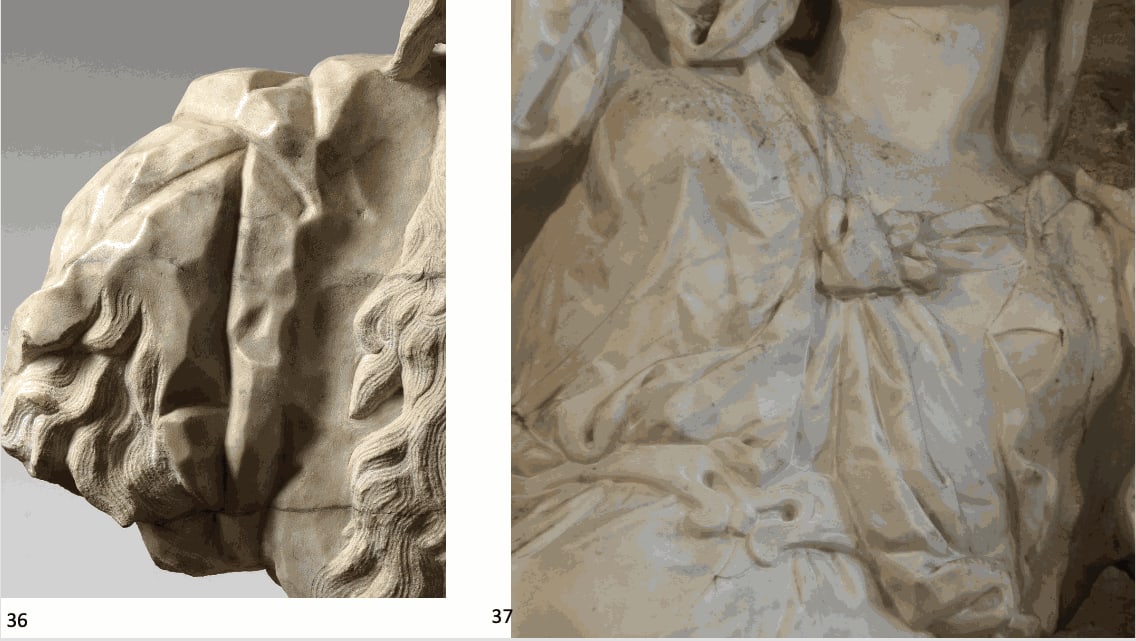

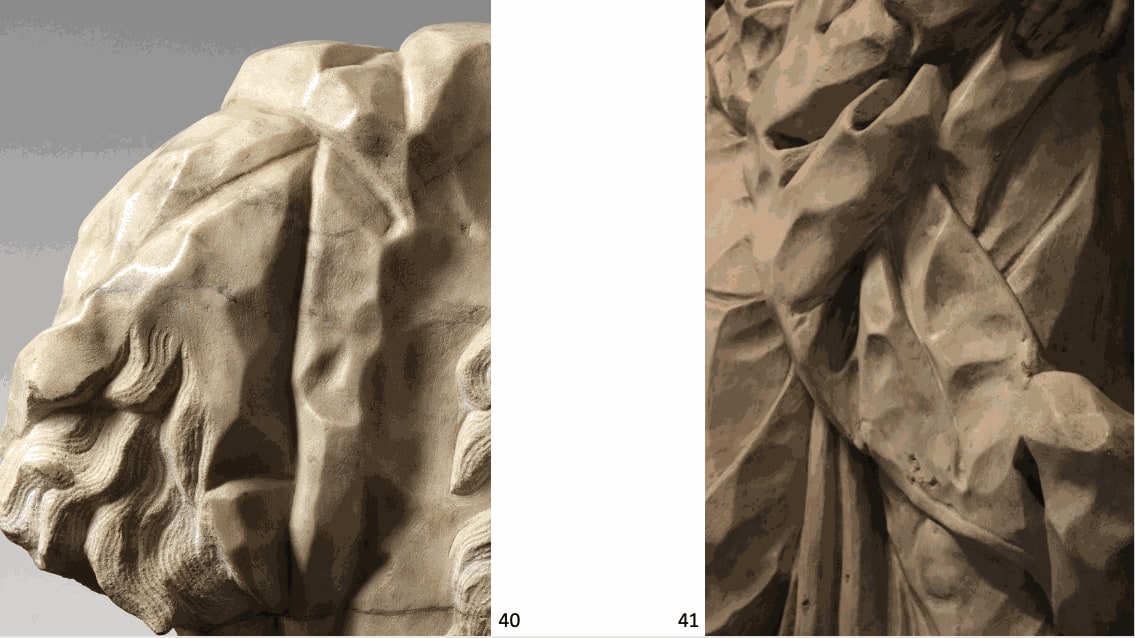

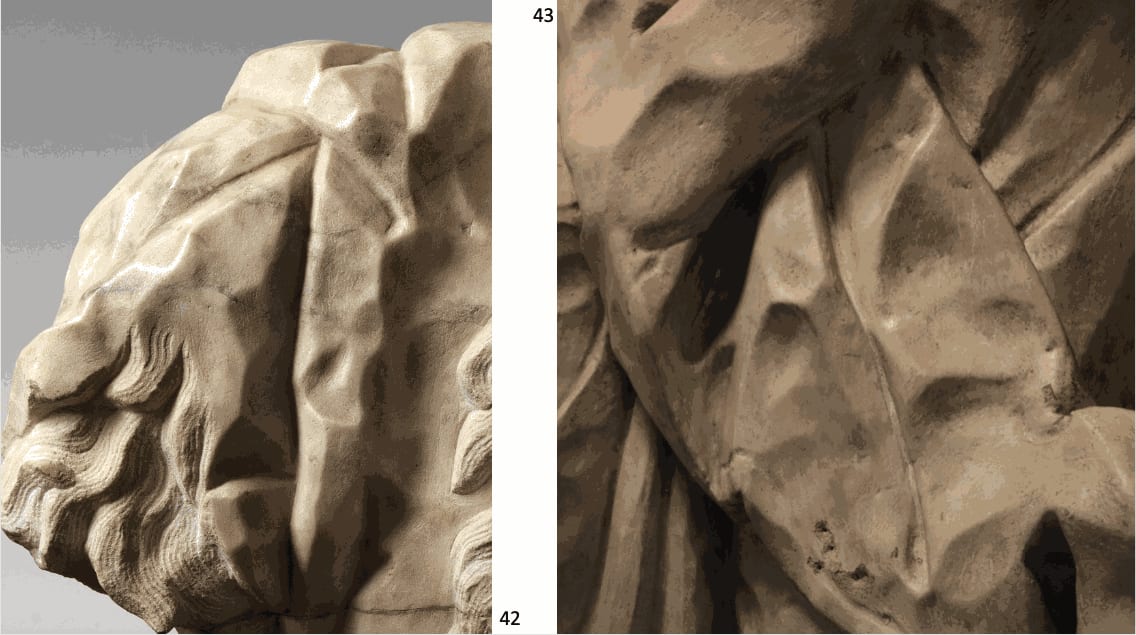

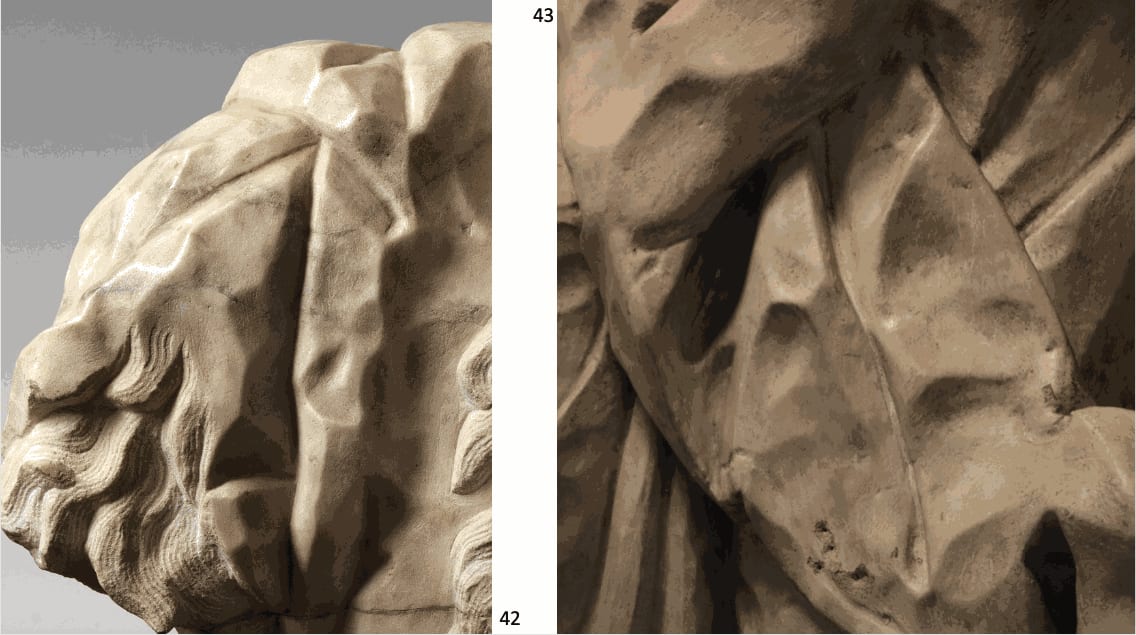

Quanto alla posizione cronologica del Bacco, qui si vorrebbe riferire questo eccezionale capolavoro agli anni della prima maturità di Bonazza, grossomodo tra la fine degli anni Ottanta e il 1700, prima cioè che il Nostro, soprattutto per quanto riguarda i panneggi, cominciasse a tradire l’influenza di Parodi (quando, allo scadere del Seicento, egli si trasferì a Padova, dove il genovese aveva lavorato a lungo). Nel nostro marmo, infatti, il pur limitato brano di panneggio sulla spalla destra tradisce inequivocabilmente un rapporto diretto con il primo importante capolavoro di Bonazza, il Monumento Garzoni ai Frari (1689) (Figg. 34, 35, 37).

Davvero eloquente, sempre per questa caratteristica del panneggio, franto e come martellato, è poi soprattutto il confronto con la Madonna del Carmelo di Sant’Agnese a Treviso (Figg. 39, 41, 43), «dai panneggi accartocciati e crepitanti in un susseguirsi di vibrazioni luminose», datata da Guerriero ai primi anni ottanta del Seicento. [18]

A conferma di una datazione precoce del Bacco sembrano anche gli occhi con le pupille scavate a fondo con il trapano, proprio come le si vede anche in un’opera significativa di Michele Ongaro (artista importante per la formazione di Bonazza), ovvero i marmi della Cappella Vendramin in San Pietro di Castello, nella fattispecie il rilievo con Paolo V impone il cappello cardinalizio a Francesco Vendramin. Solo in un caso, come già detto, sembrerebbe che Bonazza trattasse a quel modo gli occhi delle sue statue (e cioè nei busti di Palazzo Roncali a Rovigo). È interessante che sempre nell’ultimo quarto del Seicento si possa trovare un altro confronto adeguato a tal proposito, e cioè le figure di Telamoni nella facciata della chiesa dell’Ospedaletto, un cantiere lecourtiano (1670-1674). Come già detto, Bonazza in seguito addomesticò il carattere capriccioso dei suoi panneggi, come già si apprezza nelle statue in stucco di San Bellino (1700), e poi soprattutto nelle stoffe filanti delle figure allegoriche del Monumento Valier.

Oltre l’accento caricaturale e il virtuosismo tecnico, un altro elemento, come già anticipato, caratterizza questo Busto di Bacco, ovvero le sue eccezionali dimensioni, maggiori del naturale. E Bonazza in più occasioni si misurò con il registro “colossale” (dalle «statue doppie» nel giardino di Villa Pisani a Stra, fino al complesso di statue e colossi quasi altrettanto importante, per il giardino di villa Manin a Passariano).[19]

La scala colossale era stata adottata dallo scultore anche nell’ambito della plastica di destinazione ecclesiastica: il ciclo di quindici statue in pietra tenera dell’arcipretale di Candiana, orgogliosamente firmate e datate dall’autore (BONAZZA F. ANNO DNI MDCCXXII) sono di dimensioni assai maggiori del naturale.[20] E si devono anche citare i due colossali busti di Petrarca e Laura nel giardino di villa Rosa, Braga Rosa a Tramonte di Teolo (Padova), da datarsi forse entro il 1700, e che sono stati riferiti a Bonazza in base alla lettura stilistica.[21]

Infine, un confronto con la pittura, con Pietro Della Vecchia, e quindi un elemento utile ad inquadrare il Bacco nella Serenissima pienamente barocca del Seicento: a quel grande esponente della vena più capricciosa e bizzarra della pittura veneziana sono state riferite quattro colossali Teste di carattere (200 x 145 cm; Vicenza, Museo Civico)[22] che di nuovo offrono uno stringente parallelo con l’opera di Bonazza, dal medaglione con l’Attila allo stesso Bacco. Quelle Teste di Della Vecchia sono state portate all’attenzione degli studi solo nel 2004, e confermano come se da una parte le nostre conoscenze sul Barocco veneziano siano ormai assai progredite, dall’altra molto rimane da fare, molto rimane da scoprire. Sappiamo ancora poco di questo gusto che si sviluppò in laguna, già entro il Seicento, per le dimensioni colossali, di dipinti e sculture, e per i loro caratteri grotteschi o caricaturali. Certo è che di quel gusto Bonazza fu un interprete senza pari, ed il Bacco ne costituisce, ad oggi, l’opera più rappresentativa.

- Andrea Bacchi

*Questo testo verrà pubblicato in forma più ampia in ‘Nuovi Studi’, 28, XXIX, 2024.

[1] Rudolf Wittkower, Art and architecture in Italy 1600 to 1750, Harmondsowrth 1958, p. 299.

[2] Andrea Bacchi, «Le cose più belle e principali nelle chiese di Venezia sono opere sue»: Giusto Le Court a Santa Maria della Salute (e altrove), in “Nuovi Studi”, XI, 2006, 12, p. 156.

[3] Simone Guerriero, Per l’attività padovana di Giovanni Bonazza e del suo “valente discepolo” Francesco Bertos, in “Bollettino del Museo Civico di Padova”, XCI, 2002, pp. 105-120.

[4] Fa eccezione in questo senso il San Girolamo penitente della Biblioteca Universitaria di Padova, firmato GIO BONAZZA, Camillo Semenzato, Due “cinesi” del Bonazza, in “Arte figurativa”, VIII, 1960, p. 67.

[5] Francesca Barea Toscan, Pietro Donà committente d’artisti nel castello di Montegalda, in “Arte veneta”, LIII, 1998, p.172; quattro personificazioni dei mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno; Sergej O. Androsov, Pietro il Grande, collezionista d’arte veneta, Venezia 1999, pp. 216-217, catt. 35-38.

[6] Camillo Semenzato, Le statue dell’Orto Botanico di Padova, in “Arte veneta”, XXXII, 1978, pp. 397-398 (lo studioso riportava che due dei quattro busti avrebbero raffigurato entrambi Alarico, ma dalle iscrizioni sui peducci si ricava che uno di quelli era in realtà indicato come Totila).

[7] Simone Guerriero, Le alterne fortune dei marmi: busti, teste di carattere e altre "scolture moderne" nelle collezioni veneziane tra Sei e Settecento, in La scultura veneta 2002, pp. 73-149.

[8] Camillo Semenzato, Studi su ville venete, in “Arte veneta”, XV, 1961, p. 297; Simone Guerriero, Per un repertorio della scultura veneta del Sei e Settecento, in “Saggi e memorie”, 33, 2009, pp., pp. 207, 226-227.

[9] Per l’attribuzione dei due marmi si veda Andrea Bacchi, scheda in Ospiti al museo: maestri veneti dal XV al XVIII secolo tra conservazione pubblica e privata, catalogo della mostra (Padova, Musei Civici) a cura di Davide Banzato, Elisabetta Gastaldi, Padova 2012, pp. 116-117, catt. 31-32

[10] Simone Guerriero, scheda in Dal Medioevo a Canova: sculture dei Musei Civici di Padova dal Trecento all'Ottocento, a cura di Davide Banzato, Venezia, 2000, pp. 163-166, catt. 90-91.

[11] Monica De Vincenti, scheda in Dal Medioevo a Canova 2000, pp. 169-192, catt. 97-172

[12] Il busto proviene da un palazzo veneziano della famiglia Querini, e sarebbe quindi naturale ricollegarne la committenza alla già citata Elisabetta Querini, l’ultima vera dogaressa di Venezia, scomparsa (lo ricordiamo) nel 1709.

[13] Guerriero 2002 (Le alterne fortune dei marmi...), pp. 84-85

[14] Semenzato 1960, p. 67; l’eccezionale importanza di quei piccoli marmi veniva giustamente rilevata da Antonia Nava Cellini, La scultura del Settecento, Torino 1982, pp. 172-173

[15] Simone Guerriero, Giovanni Bonazza, Pair of chinese pagoda figures, in A taste for sculpture, V, a cura di Andrea Bacchi, London 2018, pp. 64-66.

[16] Camillo Semenzato, Giovanni Bonazza, in “saggi e memorie di storia dell’arte”2, 1959, pp. 296-297, 309; anche in questo caso, si tratta di opere che sarebbero state discusse nel suo manuale della scultura del Settecento in Italia da Nava Cellini (1982, p. 171).

[17] Semenzato 1959, pp. 295 e 305, 309

[18] Ibidem

[19] Semenzato 1959, pp. 299, 309-310, 313, doc. 8.

[20] Semenzato 1959, p. 306.

[21] Monica De Vincenti, Simone Guerriero, Per un Atlante della statuaria veneta da giardino, III, in “Arte Veneta”, LXIV, 2007, p. 291

[22] Enrico Dal Pozzolo, Pietro Della Vecchia, in Pinacoteca Civica di Vicenza. Dipinti del XVII e XVIII secolo, a cura di Elisa Avagnina, Cinisello Balsamo 2004, pp. 127-129.

Iscriviti alla nostra mailing list

Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere tutte le novità riguardo mostre, fiere e nuove acquisizioni!