Bortolo Sacchi (Venice, 1892-Bassano del Grappa, 1978)

88 x 118 x 3 cm (con cornice)

Mostre

18ª edizione della Biennale Internazionale di Venezia, 1932; Palazzo Bonaguro, Bortolo Sacchi (1892-1978). Dipinti, disegni, ceramiche, a cura di Mario Guderzo, Bassano del Grappa, 1 ottobre – 3 dicembre 2000.

Bibliografia

Biennale di Venezia, 1932, p. 83 n. 17, tav. 51 (Il coro); Biancale 1932, pp. 151 fig. 152; Francini 1932; Munari 1972, pp. 17-19, 53 tav. 22; catalogo della mostra a palazzo Bonaguro, Bassano del Grappa, 2000, pag. 134 fig. 52.

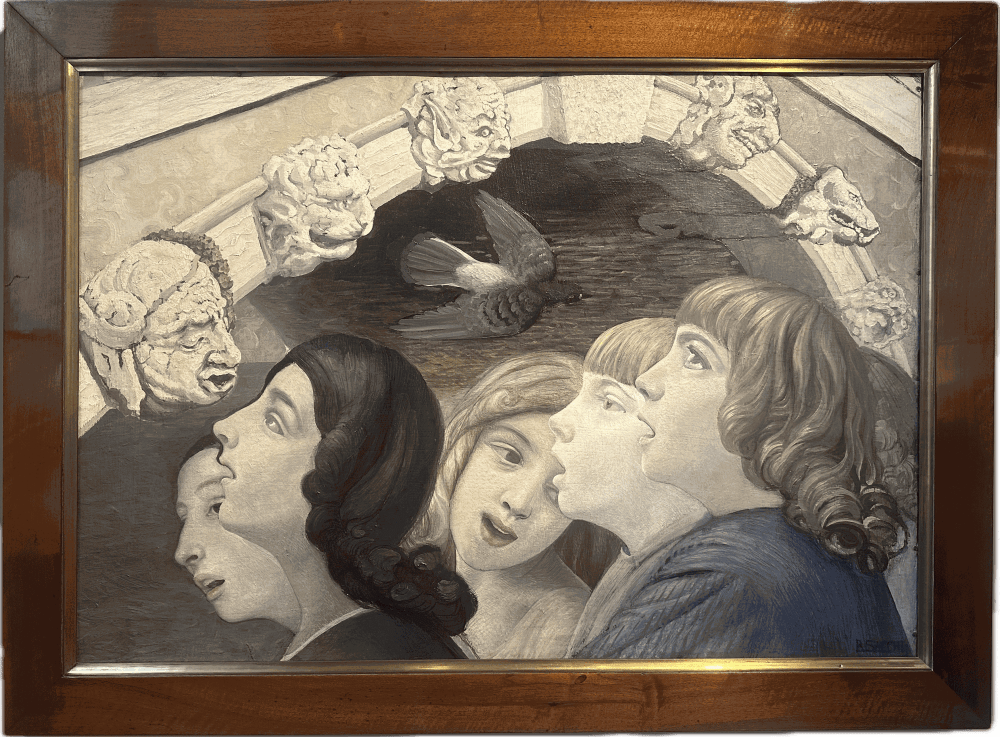

Nei primi anni trenta è al culmine la poetica di Sacchi, che nelle "pietre" di Venezia riconosce il suo principale motivo ispiratore. In questo dipinto l'artista sembra riprendere, liberamente trasfigurandola, un'intuizione del pittore veneziano dell'Ottocento Antonio Zona che, in Un canto funebre (1862, Torino, Museo Civico), un'opera che ebbe notevole fortuna, aveva proposto un coro di donne e fanciulle in primo piano sullo sfondo di un ponte di Venezia, dove si snoda lento e solenne un corteo funebre.

Portando in primo piano il ponte con i caratteristici mascheroni e sovrapponendovi i volti di fanciulle ideate nell'atto di cantare, Sacchi stravolge qualsiasi ipotesi realistica per proporre invece un accostamento vagamente surreale tra i visi sospesi nel vuoto e i mascheroni di pietra che si intonano e si uniscono, deformi ma concordi, al "coro" - un montaggio che consente all'artista di sfoderare la sua vena caricatural-surreale e di sintonizzarla con un aspetto della venezianità piuttosto trascurato, quello delle chiavi di volta che costellano i portoni dei palazzi e che decorano alcuni ponti veneziani, in particolare il ponte delle Guglie, ma anche quello di San Polo (ripreso da Sacchi in Davanti al ponte, cat. Dipinti n. 53). I mascheroni di pietra-vecchi fauni, protomi canine e leonine - acconsentono, tra il bonario, il furbesco e il burlone, a intonare un coro con innocenti fanciulle dai volti serafici, mentre da sotto il ponte sbuca un colombo in volo, simbolo forse dell'accordo raggiunto. In un dipinto come questo, dall'evidente intento programmatico, va rimarcato come all'ideazione l'innocenza che fa cantare anche le pietre più deformi - corrisponda una duplice trattazione pittorica, riferibile a due ben precisi momenti della stessa evoluzione dell'artista: da un lato i volti di profilo delle fanciulle, dai contorni delineati e dalle superfici piatte, una specie di autocitazione da opere precedenti e riferibili a un gusto in comune con Cadorin negli anni venti; dall'altro la pittura "umorale" e chiaroscurata dei mascheroni, contrassegno di un'evoluzione recente e stilema costante per molti anni a venire. Del resto nello stesso frangente, attorno al 1930, Sacchi ideava la Visitazione (cat. Dipinti n. 31) in cui le teste delle due donne sono tagliate, metafisicamente, all'altezza del collo e poste in primo piano, a conferma di quanto fosse presente l'efficacia dell'impostazione metonimica ancora nei primi anni trenta.

Una buona occasione per stabilire lo stacco che il nostro artista mette in atto i rispetto a pittori suoi contemporanei, più ligi al Realismo Magico, è offerta dal dipinto Il coro a tre voci di Gianfilippo Usellini (Milano, Musei Civici), un'opera datata 1931, esposta a Brera nel 1932. La reazione negativa della critica dell'epoca (Francini 1932) è significativa della difficoltà che il linguaggio di Sacchi trovava a essere riconosciuto nella sua originalità.

- Nico Stringa

Iscriviti alla nostra mailing list

Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere tutte le novità riguardo mostre, fiere e nuove acquisizioni!