Serafino MACCHIATI (Camerino 1861-Paris 1916)

66 x 49 x 2 cm

Mostre

Serafino Macchiati: Moi et l’autre. Le frontiere dell’impressionismo tra euforia Belle Epoque e drammi della psiche, a cura di Francesca Cagianelli e Silvana Frezza Macchiati, Pinacoteca Comunale Carlo Servolini, Villa Carmignani, Collesalvetti (Livorno), 9 novembre 2023 – 29 febbraio 2024.

Bibliografia

Boccioni. Prima del Futurismo. Opere 1902-1910, a cura di Virginia Baradel, Niccolò D’Agati, Francesco Parisi, Stefano Roffi; Dario Cimonelli Editore, p. 153, p. 245.

Serafino Macchiati si forma a Roma con i pittori divisionisti e frequenta i circoli artistici e letterari della capitale. Qui Macchiati entra in contatto con U. Boccioni, D. Cambellotti, Sibilla Aleramo, G. Balla e altri intellettuali fortemente affascinati dal mito del progresso. Del periodo romano (1880 – 1890) si conoscono, qualche scena domestica e alcuni ritratti; tuttavia incapace di cedere alle lusinghe di un gusto facile o all’imperante simbolismo di matrice dannunziana allora dilagante, confortato da un’indole incline al realismo pittorico, proprio sul finire del secolo Macchiati sceglie di dedicarsi fondamentalmente ad altro. Dapprima alla cartellonistica pubblicitaria assieme con Balla – con il quale stringerà una lunga amicizia -, poi prevalentemente all’illustrazione di libri e riviste italiani.

L’occasione che gli fa conquistare la notorietà è l’attività di disegnatore per le pagine della Tribuna illustrata (1892-96). Per la Tribuna produce numerose scene, perlopiù illustrazioni di brani letterari tratti dai racconti che il giornale pubblicava a puntate (tra gli autori L. Capuana, E. Scarfoglio, S. Di Giacomo, A. Fogazzaro e L. Pirandello). Disinvolto nel padroneggiare la tecnica dell’acquerello e della penna, si qualifica subito come testimone d’eccezione della modernità dei tempi, dando luogo a figure eleganti, aggraziate e delicate senza mai cadere nell’affettazione o nella leziosità.

Nel 1898 è chiamato a Parigi dall’editore Lemerre che gli affida l’illustrazione di quattro romanzi di P. Bourget. Questo gli dà modo di affinare la propria abilità nel rappresentare con esattezza gli stati d’animo dei personaggi attraverso l’esaltazione delle espressioni facciali e la minuziosità delle ambientazioni. Le sue scene sono caratterizzate da un segno morbido ed elegante, una grafica moderna e una grande maestria nell’impaginato.

Il suo merito maggiore resta quello di aver contribuito alla valorizzazione dell'illustrazione come mezzo di diffusione dell'arte e del costume. All'inizio del Novecento iniziarono per lui nuove collaborazioni: con l'editore Lafitte, che gli diede un maggiore successo editoriale, con la tedesca Illustrierte Zeitung di Lipsia e coi rotocalchi francesi Figaro illustré (1902-04) e Je sais tout (1905-16).

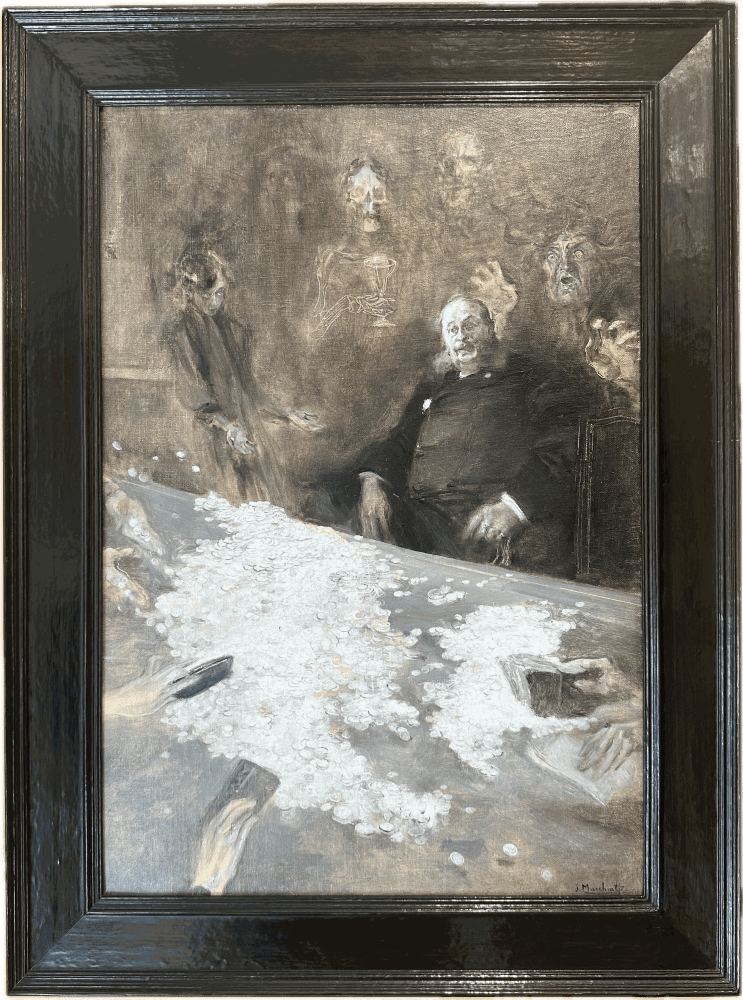

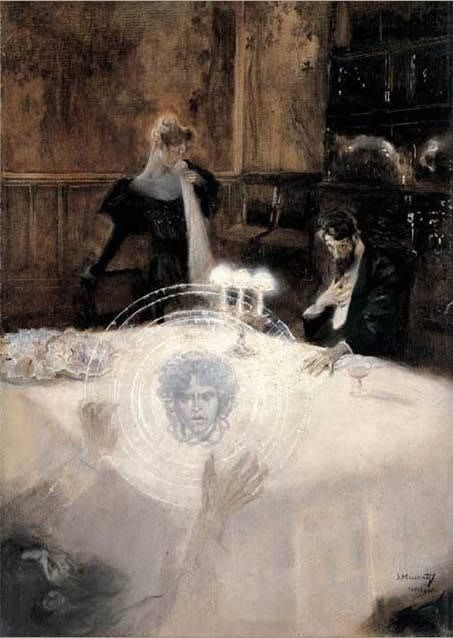

Di questo periodo, circa gli stessi anni in cui viene realizzata l’opera qui in esame, sono note le sue opere dalle tematiche cupe e che potremmo definire “del terrore”: Le Visionnaire (Fig. 1) opera del 1904 ora al Musée d’Orsay, La seduta spiritica (Fig. 2) del 1905, L’Oiseau noir (l’uccello nero) (Fig. 3) datata 1904, evidentemente ispirato a The Raven, celebre poema d’Edgar Allan Poe pubblicato nel 1845 e tradotto da Baudelaire in francese nel 1853.

Evanescenti, cupe, dalle atmosfere impalpabili sospese tra quello che sembrerebbe un ricordo o un sogno, forse un incubo, le sue opere raccontano un Ottocento in cui regnava e affascinava la paura di imbattersi in un fantasma.

A Christmas Carol. Being a Ghost-Story of Christmas. (Canto natalizio. Una storia di fantasmi del Natale) è racconto di fantasmi pubblicata a Londra nel 1843 da Charles Dickens (1812-1870) per Champman & Hall e illustrata da John Leech. Una delle sue opere più famose, commoventi e popolari, è la storia celeberrima di Ebenezer Scrooge, un vecchio e avaro banchiere londinese che odia il Natale e che la sera della Vigilia, riceverà la visita del fantasma di Jacob Marley, suo amico e socio in affari da cui ha ereditato la casa in cui vive, che gli anticiperà la visita di tre spiriti, quello dei Natali passati, di quello del presente, e di quelli futuri, per cercare di salvare la sua anima dal lavoro eterno, a cui sarà condannato per non amare. Dopo le loro apparizioni, Scrooge ne uscirà definitivamente cambiato, mutato in uomo più gentile e generoso. Nel 1849, Dickens iniziò la lettura pubblica della storia, un successo così dirompente che fino alla sua morte conta 127 acclamate apparizioni. Viene immediatamente tradotto in moltissime lingue.

La storia del racconto di fantasia di Dickens sembrerebbe calzare a pennello con l’opera di Macchiati, trattata ‘en grisaille’, qui presentata: L’Aimant. Un’opera misteriosa di straordinaria suspense, dalla magnetica capacità attrattiva e suggestiva.

Considerato tra i più importanti artisti italiani in Francia dopo G. De Nittis e F. Zandomeneghi e tra i più rilevanti illustratori italiani a Parigi insieme con O. Tofani e L. Rossi, il 28 aprile 1910 fu insignito da Vittorio Emanuele III del cavalierato della Corona d’Italia.

Nel 1922 la XIII Biennale di Venezia dedicò a Serafino Macchiati una mostra dove furono presentate trentadue sue opere, tra cui Giardino sotto la neve, Fiore di ciliegio, La Seine à Vitry, La Marne, Bateaux sur la Seine, Le Lavoir d'Anduze , o La quercia e l'olivo. La sua discendente, Silvana Frezza Macchiati, in collaborazione con Raffaele De Grada, ha pubblicato nel 2003 un catalogo ragionato della sua opera in due volumi.

Iscriviti alla nostra mailing list

Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere tutte le novità riguardo mostre, fiere e nuove acquisizioni!